Weltweit gelten über 37 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt und 50 Prozent als maximal genutzt (Stand: Juni 2024). In den europäischen Gewässern ist die Situation nach wie vor angespannt: Obwohl laut EU-Politik bereits 2020 alle Bestände wiederhergestellt sein sollten, werden im Nord-Ost-Atlantik noch immer 32 Prozent der Fischbestände überfischt. Im Mittelmeer und im Schwarzen Meer werden zwar deutlich weniger Fischbestände überfischt als noch vor 10 Jahren (58 Prozent im Vergleich zu 85 Prozent in 2014), doch die Bestandsgrößen erholen sich dennoch kaum. Noch immer fehlen für 57 Prozent der Fischbestände die Daten über die Bestandsgröße. In der Ostsee ist die Situation besonders dramatisch. Von acht Fischbeständen, zu denen Daten vorliegen, sind sechs Bestände außerhalb sicherer biologischer Bestandsgrößen bzw. werden überfischt.

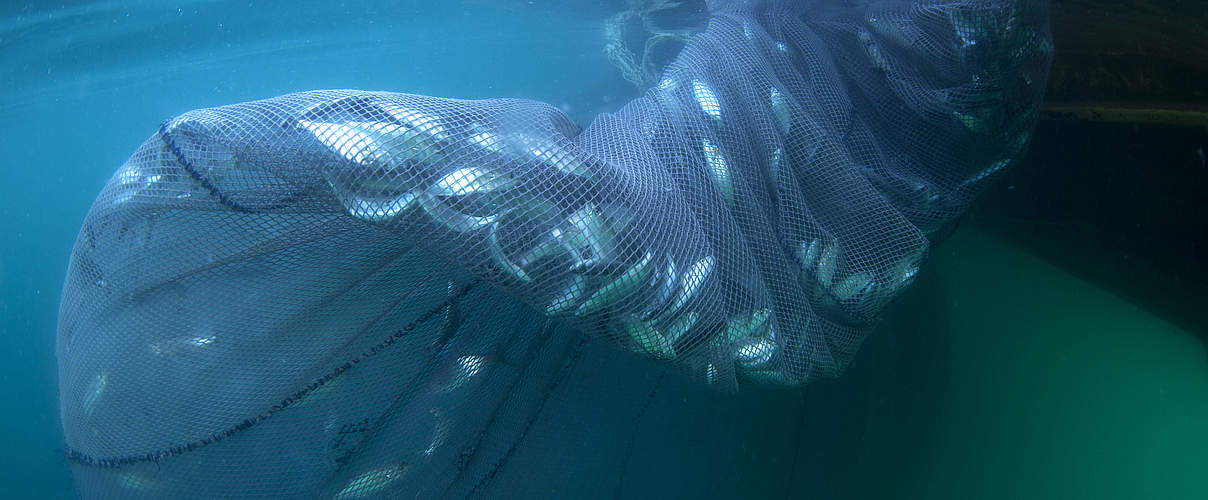

Der Reichtum der Meere schien lange Zeit unerschöpflich – eine Illusion, denn Fisch ist nicht in unbegrenzten Mengen vorhanden. Die weltweite Überfischung gilt heute als eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit der Meere und das Überleben seiner Bewohner. Schon heute sollten wir vier Fünftel aller Fischbestände eher schonen, anstatt sie weiter intensiv und an der Grenze ihrer Belastbarkeit zu befischen.

Die Fischerei verändert das Ökosystem

Im Meer spielen Fische eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz anderer Fische und Meeressäugetiere. Die Fischerei entnimmt häufig bestimmte Arten in zu großen Mengen und verändert dadurch die natürliche Zusammensetzung und die Dynamik des Nahrungsnetzes. Besonders begehrt sind in der Regel die großen Fischarten, welche durch die Fischerei stark dezimiert werden. Werden sie zu selten, lohnt sich ihr Fang schließlich nicht mehr und es werden andere Fische angepeilt, zum Beispiel jene Arten, die vorher noch die Beute der großen Fische waren. Die Größe der Zielfische wird so immer geringer. Dieses Phänomen wird als „Fishing down the food web“ (Das Nahrungsnetz von groß nach klein abfischen) beschrieben.

Wissenschaftliche Empfehlungen werden missachtet

Die technisch hoch gerüsteten und auf schnellen Profit bedachten großen Fangflotten leeren die Meere. In den europäischen Gewässern bestimmt die Europäische Union (EU) im Rahmen ihrer Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), wie viel Fisch in einem Jahr aus ihren Gewässern entnommen werden darf. Dabei wird sie vom Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) beraten, zu dem mehrere hundert Wissenschaftler:innen aus aller Welt gehören. Doch sehr häufig liegen die am Ende festgelegten Fangmengen über den wissenschaftlichen Empfehlungen. Diese politisch ausgehandelten Fangquoten sind dann zwar legal, aber bei weitem nicht mehr nachhaltig. Und das ist nur ein Ergebnis von einer kurzsichtigen und nicht nachhaltigen Politik.

Faire Bedingungen für Fische und Fischer:innen nötig

Sowohl die Fische als auch die Fischer:innen verdienen eine langfristige Perspektive. Diese sollte für einzelne Fischbestände innerhalb des Fischereimanagements in Europa in so genannten Mehrjahres-Plänen umgesetzt werden. Der WWF fordert zudem, dass dafür der so genannte Ökosystemansatz zum Zuge kommt und den Empfehlungen der Wissenschaftler:innen gefolgt wird.

Was für Europa gilt, muss erst recht für die Aktivitäten der EU-Schiffe in anderen Ländern gelten. Faire Fischereiabkommen mit Drittstaaten müssen eine umweltverträgliche und nachhaltige Fischerei fördern und die Rechte und Bedürfnisse der lokalen Fischer:innen schützen. Vor allem Menschen in Entwicklungsländern sind darauf angewiesen, für die Eigenversorgung noch ausreichend Fisch fangen zu können.

Globales Abkommen zur Beendigung schädlicher Fischereisubventionen

Am 15. September 2025 trat nach über zwei Jahrzehnten intensiver internationaler Verhandlungen das erste Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) in Kraft, das schädliche Subventionen in der Fischerei begrenzt – ein Prozess, den der WWF eng begleitet hat. Dies ist ein historischer Durchbruch im weltweiten Einsatz gegen Überfischung und weckt Hoffnung auf weitere rasche Reformen zum Schutz der Ozeane. Gleichzeitig ist klar: Der Weg ist noch lang.

Schädliche Subventionen gehören weltweit zu den wichtigsten Ursachen von Überfischung. Sie führen zu Überkapazitäten in den Fangflotten und senken die Betriebskosten so weit, dass auch grundsätzlich unrentable Fischereiaktivitäten fortgeführt werden, oft auf Kosten der Meeresumwelt. Staatliche Fördermittel gehen zudem sogar an Fischereiakteure, die an illegaler, undokumentierter oder unregulierter (IUU) Fischerei beteiligt sind.

Weltweit stellen die Regierungen geschätzte 22 Milliarden US-Dollar pro Jahr an schädlichen Subventionen bereit. Zu den Industriestaaten mit den größten Finanzierungsbeiträgen zählen Japan, China, die EU und die USA. Leidtragende dieser Politik sind nicht nur die Weltmeere, sondern auch oft die Länder und Menschen im globalen Süden. Sie werden auf diese Weise um Zugangs-, Verteilungs- und Marktgerechtigkeit betrogen.

Das nun in Kraft getretene WTO-Abkommen verfolgt daher das Ziel, einen Teil der jährlichen, schädlichen Subventionen in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar zu reformieren und umzulenken. Konkret: Es dämmt Subventionen für illegale, unregulierte und ungemeldete Fischerei sowie von Fischerei auf unregulierter Hoher See ein. Ein weiterer zentraler Aspekt des Abkommens ist das Verbot von Subventionen für übernutzte Fischereibestände, wenn keine Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergriffen werden. Weltweit gilt bereits jetzt ein Drittel der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt.

Rund 200 Millionen Menschen sind weltweit direkt und indirekt in der Fischerei beschäftigt. In den Entwicklungs- und Schwellenländern sind dies häufig Kleinfischer, die besonders unter dem Kreislauf der subventionierten Überfischung leiden. Wirtschaftliche Entwicklung in den Küstenregionen setzt gesunde Fischbestände voraus. Das WTO-Abkommen ist ein positives Signal für den internationalen Meeresschutz hin zu einem nachhaltigen Fischereimanagement.

-

WTO-Abkommen: Wichtiger Etappensieg für den Meeresschutz

WTO-Abkommen: Wichtiger Etappensieg für den Meeresschutz

„Der 15. September 2025 war ein großer Tag für den Meeresschutz. Schädliche Subventionen sind ein Haupttreiber für Überfischung. Das Abkommen ist nicht wasserdicht, aber es unterbindet die Subventionen, die Nachhaltigkeit in der Fischerei am stärksten aushebeln. Überfischung ist ein fataler Eingriff ins marine Ökosystem und bedroht die Biodiversität und Resilienz des Ozeans. Es liegt auf der Hand, dass illegale Fischerei nicht bezuschusst werden sollte, und dem wird jetzt endlich ein Riegel vorgeschoben.“

Anna Holl-Buhl, Expertin für Meerespolitik beim WWF Deutschland

So geht es mit dem Abkommen weiter

Bislang wurde das Abkommen von 111 Staaten (Stand: September 2025), darunter auch Deutschland, ratifiziert. Entscheidend ist nun, dass auch die übrigen WTO-Mitglieder folgen, sodass es für alle 166 Mitglieder verbindlich wird. Für den weiteren Erfolg ist zudem die wirksame Umsetzung des Abkommens auf WTO-, regionaler und nationaler Ebene von zentraler Bedeutung. Ein wichtiger Schritt ist dabei die strategische Nutzung des neu eingerichteten WTO-Fischereifonds, der Entwicklungs- und den am wenigsten entwickelten Ländern Unterstützung leisten soll. Darüber hinaus hält der WWF zeitnahe Verhandlungen innerhalb der WTO über ein ergänzendes Abkommen für erforderlich, um bestehende Lücken zu schließen, insbesondere im Hinblick auf Subventionen, die zu Überkapazitäten in den Flotten und damit zur Überfischung beitragen.

„Das Inkrafttreten dieses Abkommens muss als Sprungbrett für mehr Transparenz bei Fischereisubventionen und -daten, für stärkere globale Regeln sowie für eine gerechtere Bewirtschaftung von Fisch als globalem Gemeinschaftsgut dienen.“

Anna Holl-Buhl, Expertin für Meerespolitik beim WWF Deutschland

Alle gegen Überfischung

Ein gutes Management lässt sich auch durchsetzen, wenn Verbraucher:innen und Händler:innen die Weichen richtig stellen: Wer Fisch aus nachhaltigem Angebot bevorzugt, lenkt den Markt ein Stück weiter hin zur naturverträglichen Fischerei, damit auch in vielen Jahren noch Fische und Meeresfrüchte im Angebot sind. Der WWF-Einkaufsratgeber Fische & Meeresfrüchte (im Internet oder als App) macht deutlich, welche Produkte derzeit eine gute Wahl sind und von welchen wir abraten.

-

Verbraucher

Verbraucher -

Entwicklungsländer

Entwicklungsländer -

Nachhaltige Fischerei

Nachhaltige Fischerei -

Illegale Fischerei

Illegale Fischerei

- Hinweise zum Datenschutz bei Newsletter-Anmeldung (Hier klicken)

Nach dem Absenden der Daten senden wir Ihnen eine E-Mail, in der Sie die Anmeldung bestätigen müssen.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Einen formlosen Widerruf können Sie entweder über den Abmeldelink in jedem Newsletter oder durch eine E-Mail an info(at)wwf.de oder schriftlich an WWF Deutschland Reinhardstr. 18, 10117 Berlin richten. In diesem Falle wird der WWF die Sie betreffenden personenbezogenen Daten künftig nicht mehr für die Zwecke des Versands des Newsletters verarbeiten.

Wir wollen Ihnen nur Interessantes und Spannendes schicken und arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unseres Newsletter-Angebots. Dafür möchten wir nachvollziehen, worauf Sie im Newsletter klicken und wie Sie sich auf unserer Website bewegen. Die gesammelten Daten dienen dazu, personenbezogene Nutzerprofile zu erstellen. Auf diese Weise versuchen wir, den Newsletter-Service für Sie stetig zu verbessern und noch individueller über unsere Naturschutzprojekte, Erfolge und Aktionen zu informieren. Hierbei verwenden wir verschiedene Analysetools, Cookies und Pixel, um Ihre personenbezogenen Daten zu erheben und Ihre Interessen genauer verstehen zu können. Soweit Sie sich damit einverstanden erklären zugeschnittene und personalisierte Inhalte per E-Mail zu erhalten, wird der WWF Deutschland folgende Kategorien personenbezogener Daten über Sie verarbeiten: Stammdaten, Kontakt-/Adressdaten, Verhaltensinformationen (Klicks und Öffnungen von E-Mails sowie ggf. Spendenverhalten). Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, bis Sie die Einwilligung widerrufen. In den beschriebenen Prozess werden technische Dienstleister und E-Mail Versanddienstleister involviert, mit denen ein datenschutzrechtlicher Vertrag zur Auftragsverarbeitung besteht.

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung.