Was 2014 als Modellprojekt begann, wird 2025 auf eine neue Stufe gehoben: Mehr Bananen auf mehr Anbauflächen in noch mehr Ländern: Mit der Ausweitung werden die Früchte ab sofort bei EDEKA und Netto im Preiseinstiegssegment angeboten. Damit erreichen sie einen deutlich größeren Kund:innenkreis und ermöglichen die Förderung von mehr Nachhaltigkeit im Massenmarkt. Unser Programm steigert damit seinen Wirkkreis und seine Reichweite enorm – mit Farmen in Costa Rica, Ecuador, Kamerun und Kolumbien. Die Kund:innen können durch den Kauf der Programmbanane unsere Arbeit für mehr Nachhaltigkeit im Bananensektor unterstützen.

Bananen sind nach Äpfeln das beliebteste Obst in Deutschland, mit über 1,3 Millionen Tonnen Import jährlich. Sie wachsen in Ländern rund um den Äquator auf großen Farmen, die viel Wasser, Dünger und im konventionellen Anbau Pestizide verwenden. Um ihren Anbau nachhaltiger und sozialverträglicher zu machen, haben WWF und EDEKA 2014 ein gemeinsames Bananenprogramm für den konventionellen Anbau gestartet. Das wird 2025 deutlich ausgeweitet, um mit mehr Lieferanten, mehr Farmen in mehr Anbauländer zu arbeiten – für eine noch größere Hebelwirkung im Bananensektor.

Der konventionelle Bananenanbau geht mit einer Vielzahl an ökologischen und sozialen Problemen einher und schadet damit der Umwelt und den Menschen. Denn das Wachstum der Früchte wird mit viel Dünger und in einigen Regionen mit Bewässerung gefördert und die Pflanzen mit hohen Mengen von Pestiziden vor Insekten, Beikraut und Pilzbefall geschützt. Die bessere Wahl hinsichtlich Umweltverträglichkeit sind Bio-Bananen. Doch sie lassen sich aus klimatischen Gründen nicht in großen Mengen überall anbauen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach konventionellen Bananen weiterhin groß: Fast 80 Prozent der in Deutschland verzehrten Bananen stammen aus dieser Anbauform. Deswegen brauchen wir dringend Lösungen für den konventionellen Anbau. Und genau da setzen der WWF und EDEKA mit dem „Gemeinsamen Programm für eine bessere Banane“ an.

Um teilzunehmen, müssen alle Farmen bereits Rainforest Alliance-zertifiziert sein. Danach beginnt die Arbeit, um unsere zusätzlichen Programm-Maßnahmen zu erfüllen: Zusammen mit unabhängigen Expert:innen haben WWF und EDEKA knapp 80 Nachhaltigkeitsmaßnahmen entwickelt, die auf sechs Themenfelder einzahlen. Fortschritte und die Einhaltung der Maßnahmen werden zweimal jährlich durch ein Monitoringteam auf den Programmfarmen überprüft.

Die sechs Themenbereiche sind:

- Natürliche Ökosysteme: Diese und ihren Artenreichtum schützen.

- Wassermanagement: Süßwasser vor Verunreinigung schützen und einsparen.

- Abfallmanagement: Den Abfall besser entsorgen und sicher lagern.

- Integriertes Anbaumanagement: Die Böden schonen, ihre Gesundheit fördern, den Pestizideinsatz optimieren und besonders schädliche Pestizide ausschließen.

- Klimaschutz: Indem die Treibhausgasemissionen erfasst und reduziert werden, wird das Klima geschützt.

- Soziale Verantwortung: Die Arbeitsbedingungen verbessern, beispielsweise durch die Aufnahme der Arbeiter:innen ins Sozialversicherungssystem und in feste Arbeitsverhältnisse, die Bereitstellung sauberen Trinkwassers und besseren Arbeitsschutz.

WWF und EDEKA verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem auch das gesamte Ökosystem und das Umfeld der Farmen betrachtet wird. Dabei werden Farmarbeiter:innen zu Themen der Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit geschult. Auf regionaler Ebene arbeitet der WWF mit lokalen Akteuren zusammen, um Naturschutz auch außerhalb der Farmen zu fördern. Mit Lieferanten und deren Farmen ist der Kontakt eng, um zu schulen, zu beraten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die Nachhaltigkeits-Maßnahmen werden schrittweise in drei Etappen auf den Programmfarmen umgesetzt.

Das Prinzip Mengenausgleich:

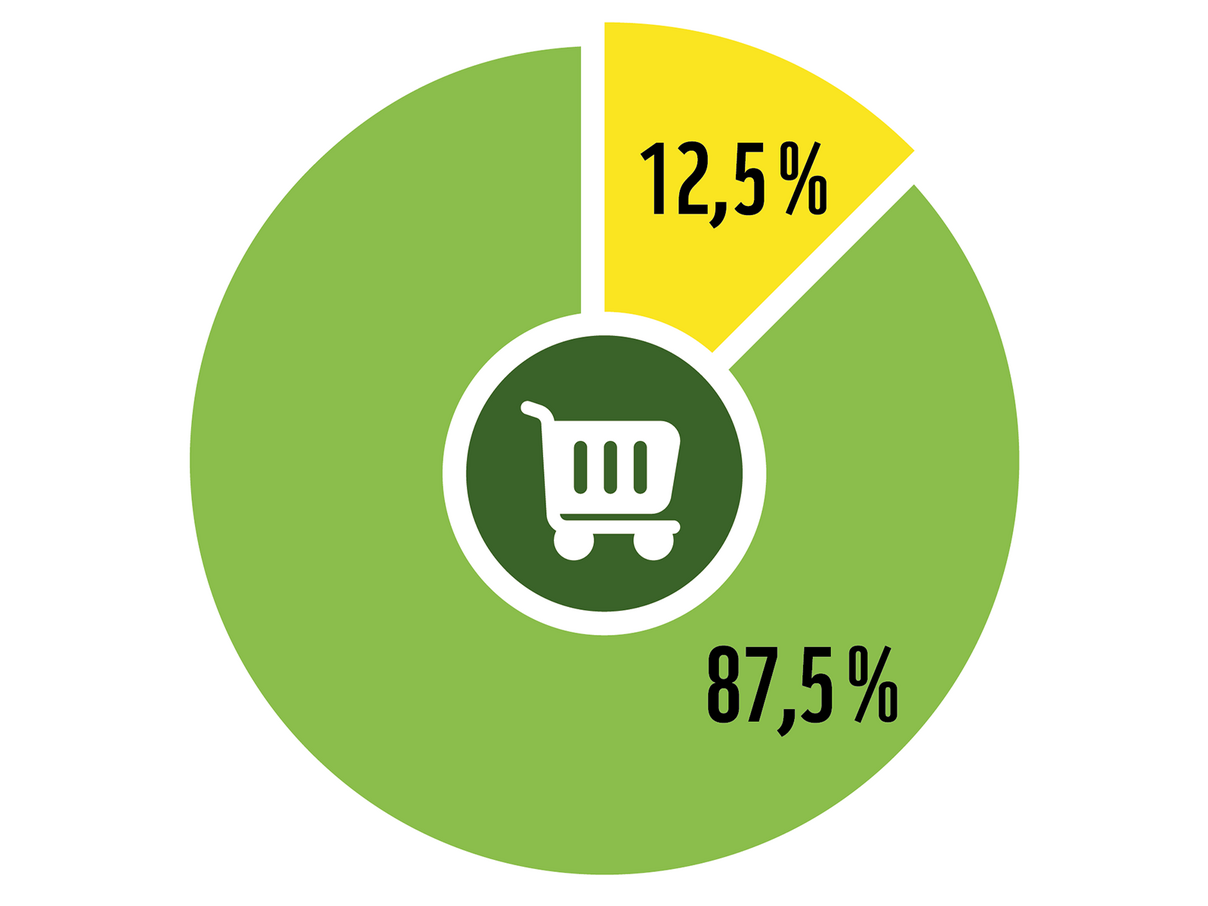

Um die größeren Verkaufsmengen für das Preiseinstiegssegment schnell zu erreichen, arbeiten wir in der ersten Programmphase mit Mengenausgleich: Das bedeutet, dass die Früchte von Programmfarmen, die die Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen, durch Bananen von anderen Farmen der Lieferanten ergänzt werden.

Wichtig ist: EDEKA und Netto verkaufen immer nur so viele Bananen mit dem WWF-Panda, wie insgesamt auf den Programmfarmen zu Programmbedingungen erzeugt werden. Der EDEKA-Verbund nimmt beispielsweise aufgrund von Qualitätsspezifikationen wie Größe oder Aussehen jedoch nicht alle Früchte der Programmfarmen ab. Daher darf die gleiche Menge dieser nachhaltiger erzeugten Bananen, die beispielsweise über andere Kanäle vermarktet werden, auch unter dem Programm-Label im EDEKA-Verbund verkauft werden, sofern sie von so genannten Ausgleichsfarmen derselben Lieferanten kommen, die mindestens nach Rainforest Alliance zertifiziert sind und bis zum Jahr 2030 schrittweise zu Programmfarm entwickelt werden.

Das Prinzip Mengenausgleich wird beispielsweise auch bei Ökostrom angewendet.

Eindrücke von den Projektfarmen

Das Bananenprogramm hat in den mehr als zehn Jahren seines Bestehens schon einiges erreicht:

77 Hektar neu geschaffene Schutzzonen in Ecuador und Kolumbien zwischen Ökosystemen und angrenzender Anbaufläche lassen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen. Zugleich verhindern sie, dass die Düngemittel und Pestizide, die auf den Bananenfeldern genutzt werden, die benachbarten Flüsse oder Wälder verschmutzen. Auch die angrenzenden Ökosystemen sind so besser vor Chemikalieneintrag geschützt.

Die toxische Belastung durch Pestizide wurde seit 2014 um 37 Prozent verringert. Herbizide werden auf Programmfarmen ab dem dritten Jahr nicht mehr verwendet. Neue Farmen arbeiten mit ambitionierten Plänen darauf hin, herbizidfrei zu werden. Arbeiter:innen, die mit gefährlichen Chemikalien umgehen müssen, sind besser geschult und mit der korrekten Schutzausrüstung ausgestattet. Seit kurzem werden auf einigen Farmen auch Drohnen eingesetzt, um Pestizide noch gezielter und damit gesundheits-schonender auszubringen.

Durch den Verzicht auf Herbizide und die Pflanzung einheimischer Bodendecker grünt es auch unter den Bananenstauden, wodurch der Boden und das Grundwasser vor der Verunreinigung durch Düngemittel und Pestiziden geschützt werden. Zugleich sorgt die dichte Pflanzenbedeckung für mehr Wurzelmasse, die die Böden auflockert und das Leben unter der Erde fördert. Das trägt maßgeblich zur Gesundheit und dem biologischen Gleichgewicht der Böden bei und fördert die Biodiversität auf der Farm.

Einige Farmen verfügen über Wasseraufbereitungsanlagen, um das Wasser, mit dem die Bananen vor dem Transport gewaschen werden, erneut zu nutzen. Auch werden die Felder effizienter bewässert.

Treibhausgas-Emissionsquellen werden erhoben und wenn möglich ihr Ausstoß verringert, so zum Beispiel durch eine bedarfsgerechte Düngung.

Auch um soziale Themen kümmert sich das Programm: Die Arbeiter:innen werden ins gesetzliche Sozialversicherungssystem aufgenommen, um sie im Falle von Krankheiten und Arbeitsunfällen abzusichern. Im Rahmen des Programms werden die Anstellungsverhältnisse und die Bezahlung des national gesetzlichen Mindestlohns überprüft, um sicherzustellen, dass alle nationalen Gesetzgebungen eingehalten werden.

Fortschrittevaluierung

Bei den halbjährlich stattfindenden Programmmonitorings wird die Erfüllung der Programmmaßnahmen vor Ort im Feld, durch Interviews mit Arbeiter:innen und durch Dokumentenprüfung gecheckt. Anders als in Audits von Zertifizierungen werden die Farmen bei den Monitorings zusätzlich zur Umsetzung der Programmmaßnahmen beraten – wir wollen, dass sie ihre Anbaumethoden und das Farmmanagement stetig verbessern und sie kontinuierlich weiter in nachhaltigeren Praktiken geschult werden.

Sollte während des Monitorings festgestellt werden, dass Farmen Programmmaßnahmen nicht oder nur teilweise umsetzen, erhalten sie die Möglichkeit, nachzuarbeiten. Sollte die Farm eine erneute Prüfung nicht bestehen und die Mängel nicht beseitigt haben, wird sie bis zur Erfüllung der entsprechenden Kriterien zunächst zeitweilig suspendiert – das bedeutet ihr wird die Erlaubnis der Nutzung des Programmlogos entzogen - oder aus dem Programm ausgeschlossen.

Tropical Race 4 (TR4 ) bedroht den Bananenanbau

Von Panama und Costa Rica verbreitete sich 1890 die sogenannte "Panamakrankheit“, eine Pilzerkrankung, die sich schnell global ausbreitete. Sie raffte die damals angebaute Bananen-Sorte „Gros Michel“ komplett dahin und führte zu enormen Ernteausfällen. Inzwischen befällt der mutierte Pilz als sog. Tropische Rasse 4 (TR4) auch die Cavendish-Sorte. Angefangen in Südostasien in den 90er Jahren, breitete sich der TR4-Pilz über Australien, Afrika und den arabischen Raum aus. Im August 2019 wurde der erste Fall in Südamerika bestätigt. Seitdem werden strikte Regeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Pilzes eingeführt, denn der Pilz ist resistent gegen Fungizide und die Sporen leicht übertragbar und kann 30-40 Jahre im Boden überleben.

Water-Stewardship beim Bananenanbau

In Kolumbien hat der WWF mit seinen regionalen Partnern und anderen Wassernutzern sowie u.a. der Unterstützung von EDEKA im Anbaugebiet zwischen Sierra Nevada und Ciénaga Grande eine „Water-Stewardship-Plattform“ (Plataforma de Cooperación y Custodia del Agua (PCCA) eingerichtet. Damit wollen wir die Region für ein besseres Wassermanagement gewinnen. Ziel ist es, dass die Wassernutzer in der Region ihren Wasserverbrauch kontrollieren und verringern, Ökosysteme erhalten werden, um gute Wasserqualität sicherzustellen. Farmen, Firmen, Behörden und Vertreter:innen der Bevölkerung des Einzugsgebiets besprechen die Nutzung des knappen Guts und nehmen Rücksicht aufeinander. Für weitere Informationen zur „Water-Stewardship-Plattform“ lohnt sich dieses Video des WWF Kolumbien. Eine vergleichbare Plattform befindet sich auch in Ecuador im Aufbau unter der Leitung des WWF Ecuador und aktiver Teilnahme der Farmen in Ecuador.

-

Gelb & Gut: Bananen: Unser Flyer von 2018 erklärt die ersten Jahre des Bananenprogramms

Gelb & Gut: Bananen: Unser Flyer von 2018 erklärt die ersten Jahre des Bananenprogramms

Interview mit Susanne Zander, Leiterin des Anbauprojekts Banane beim WWF Deutschland:

Warum arbeitet der WWF daran konventionelle Früchte zu verbessern?

Der Markt konventionell angebauter Bananen ist groß, ebenso die ökologischen und sozialen Probleme, die in den Anbauländern durch den großflächigen konventionellen Anbau entstehen. Diese Probleme wollen wir angehen und Lösungswege aufzeigen. Die Erfahrungen, die wir im Projekt mit den beteiligten Farmen sammeln, können für viele weitere Farmen den Weg zu einem umwelt- und sozialverträglicheren konventionellen Anbau aufzeigen.

Was ist neu seit 2025?

Wir arbeiten in einem transformativen Programm in der EDEKA-Lieferkette, um mehr Lieferanten und Farmen zu erreichen. Nun ist das Programm deutlich größer geworden und hat sich in der Struktur verändert. Durch den Verkauf der Programmbanane im Preiseinstieg erreichen wir mehr Kund:innen, wir erreichen den Massenmarkt. Zugleich ist unsere Sichtbarkeit deutlich größer. Damit haben wir auch eine größere Hebelwirkung auf den gesamten Sektor.

Die wohl größten Änderungen sind die Ausweitung auf neue Lieferanten und neue Länder. Damit einher geht die Entscheidung, die Bananen nach dem Mengenausgleich zu vermarkten.

Jedes neue Lieferland und jeder Lieferant bringt spezifische Anforderungen mit, die wir berücksichtigen – beispielswiese durch unterschiedliche ökologische Gegebenheiten in den diversen Regionen. Wir können viel von unseren Erfahrungen aus zehn Jahren Projektarbeit nutzen, trotzdem gibt es auch ganz neue Fragen. Wir nutzen unsere Erfahrung, um unsere Arbeit anzupassen, um unseren positiven Einfluss in jeder Region zu steigern.

Was bedeutet Mengenausgleich?

Das Prinzip des Mengenausgleichs wird auch in anderen Lieferketten von Zertifizierern wie Fairtrade oder RSPO genutzt – beispielswiese bei Kakao, Kaffee oder Palmöl. Unsere Partner-Lieferanten dürfen genauso viele Bananen unter dem Programm-Logo vermarkten, wie tatsächlich nach unseren Nachhaltigkeitskriterien auf den Programmfarmen angebaut wurden. Da nicht alle Bananen den Warenanforderungen an Größe und Optik in Deutschland entsprechen, nehmen EDEKA und Netto nur einen Teil dieser Bananen ab. Der Rest wird über andere Lieferketten verkauft.

Damit EDEKA und Netto trotzdem genug Bananen erhalten, dürfen Programm-Lieferanten Bananen von ihren anderen Farmen nutzen (die mindestens Rainforest Alliance-zertifiziert sind) – in gleichem Umfang wie Programm-Bananen in andere Kanäle fließen. So ist sichergestellt: Es werden auf den Programmfarmen mindestens so viele Bananen nachhaltiger produziert, wie bei EDEKA und Netto unter dem Logo verkauft werden – auch wenn nicht jede einzelne Frucht direkt von dort stammt.

Wofür ist der Mengenausgleich nötig?

Durch diesen Ansatz ermöglichen wir den Lieferanten unser Programm kennenzulernen, die Maßnahmen auf einigen Farmen zu pilotieren und dann immer mehr Farmen auf die Programmkriterien umzustellen. 2030 werden dann alle Bananen im Markt von Farmen stammen, die unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen bereits vollständig umsetzen oder auf dem Weg dahin sind. Durch die Umstellung auf „mehr Nachhaltigkeit – zum günstigen Preis“ werden deutlich mehr Bananen benötigt. Durch den Mengenausgleichs-Ansatz haben wir Zeit gewonnen, mehr Farmen in das Programm einzugliedern.

Damit stehen wir vor der Herausforderung, dass nicht mehr alle Farmen den gleichen Stand bei der Umsetzung unserer Maßnahmen haben. Die neuen Farmen stehen ganz am Anfang und haben ganz andere Herausforderungen als die Farmen in Kolumbien und Ecuador, die seit Jahren mit dabei sind. Aus diesem Grund haben wir auch unseren Maßnahmenkatalog bearbeitet und angepasst.

Was passiert konkret vor Ort auf den Farmen?

Die Liste ist lang, einige Beispiele: Die Banane braucht viel Wasser - rein rechnerisch benötigt eine einzelne große Frucht bis zu 160 Liter Wasser im Anbau. Das Programm hat die Farmen zu Investitionen in ihre Bewässerungssysteme oder in Wassersparmaßnahmen beim Waschen der Früchte ermutigt. Wir wollen, dass die Programmfarmen ihren Wasserverbrauch kontrollieren und verringern, Ökosysteme erhalten und die Qualität der umliegenden Süßwasserressourcen sicherstellen, indem vor Ort durch Kanalbepflanzung zum Beispiel vermieden werden soll, dass es Pestizidabdrift in die Kanäle gibt. Auf den Programmfarmen werden Schutzzonen um aquatische Ökosysteme eingerichtet. Das bedeutet, das zwischen Flüssen und Bananenplantage ein Grünstreifen entsteht. Dazu müssen oft Bananenstauden entfernt werden. In diesen Grünstreifen wachsen heimische Pflanzen und bieten so neben dem Schutz des Wassers vor Verunreinigung auch Lebensraum für einheimische Tiere. Diese Schutzzonen stärken auch die Konnektivität in den Bananenregionen, die durch die großen Monokulturen oft zerstört wurde.

Einen tollen Erfolg haben wir bei Herbiziden erzielt. Durch mechanische Methoden zur Unkrautbekämpfung, gelang es, bei Farmen, die schon länger dabei sind auf Herbizide fast vollständig zu verzichten. Das fördert natürliche Pflanzendecken auf den Produktionsflächen und an den Bewässerungskanälen und so werden Böden und Wasser vor anderen Chemikalien geschützt.

Bei anderen Pestiziden insbesondere zur Bekämpfung von Pilzen ist der Weg nicht so leicht. Hier arbeiten wir daran, weniger giftige Stoffe zu verwenden, sie nicht präventiv einzusetzen, sondern nur nach Bedarf und so wenig wie möglich.

-

Landwirtschaft

Landwirtschaft

Pressereferentin / WWF Deutschland

Unternehmenskommunikation / EDEKA