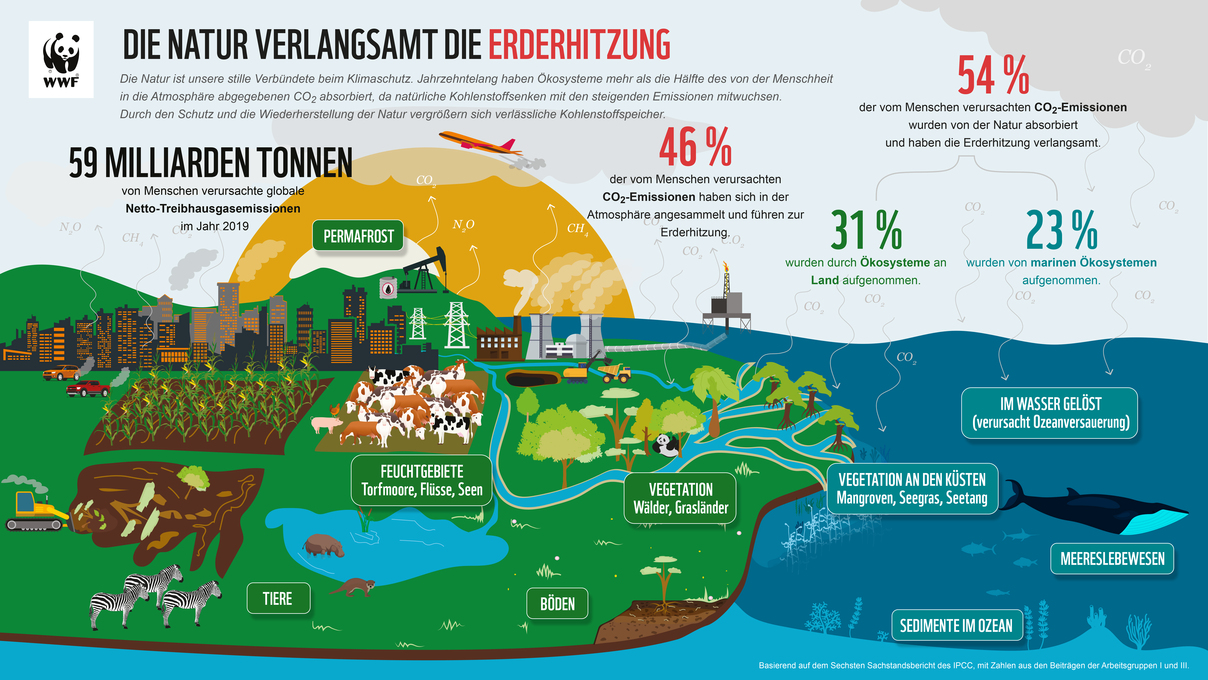

Zusätzlich zu den natürlichen Senken werden nach aktuellen Studien weitere CO2-Entnahmen benötigt, um das Ziel, die Erderhitzung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, einzuhalten. Allerdings wird noch sehr viel Forschung benötigt, um zu bestimmen welche Methoden für den Hochlauf geeignet sind. Denn es gibt bei den technischen Senken noch einige offene Fragen hinsichtlich der Umweltauswirkungen, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit nachhaltiger Biomasse für diese Zwecke.

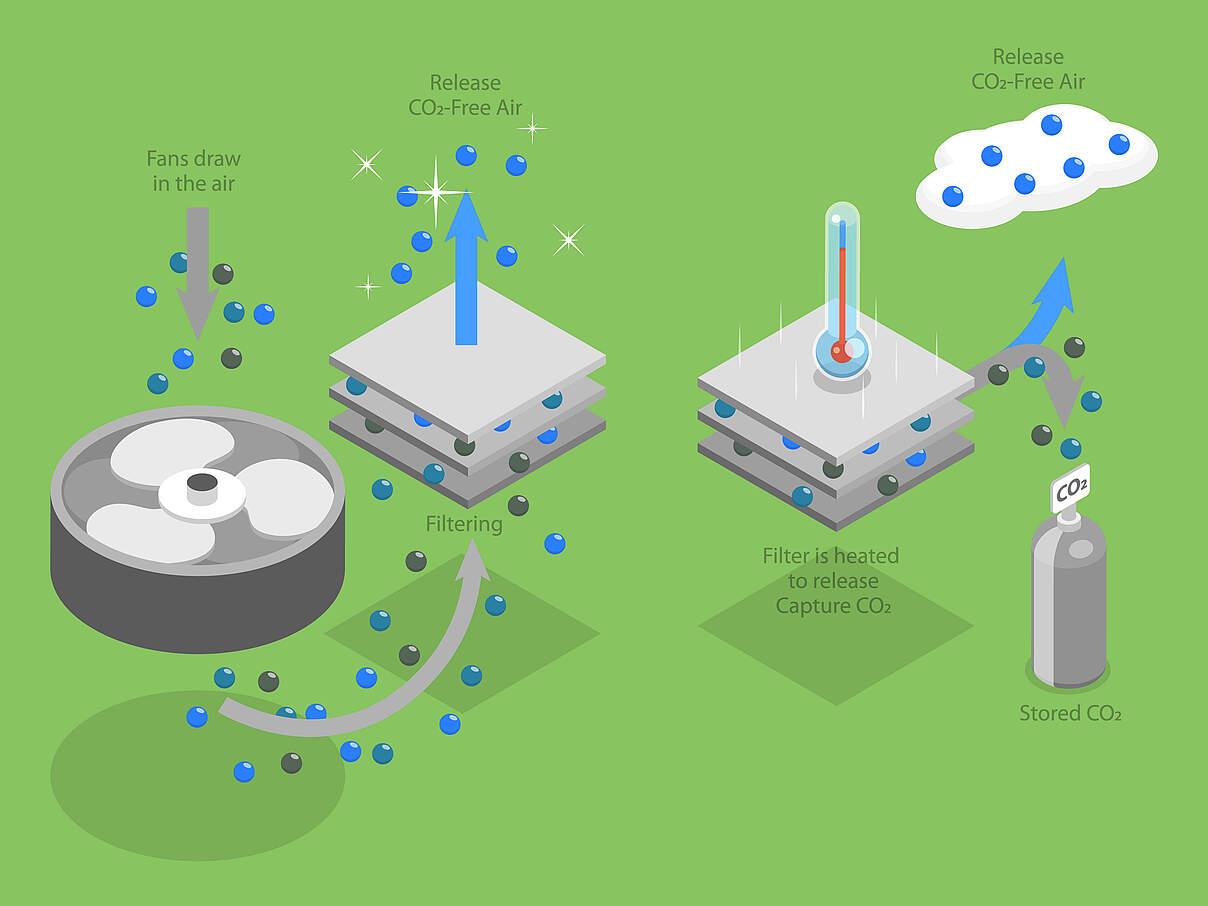

Bei Methoden wie der direkten Entnahme aus der Luft mit anschließender Speicherung (Direct Air Capture and Storage - DACCS) oder Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und Speicherung (BECCS), würde sich das CO2 theoretisch dauerhaft unter der Erde (im Meer oder an Land) verpressen lassen. Hierfür braucht es geeignete Orte, um sicherzustellen, dass das CO2 nicht an anderer Stelle wieder austritt und sich nicht negativ auf die umliegende Umgebung und Ökosysteme auswirkt. Außerdem muss das CO2 dorthin transportiert werden. Für größere Mengen könnten dann Pipelines von den Abscheidungsorten zu den Speicherorten genutzt werden. Die Infrastruktur hierfür gibt es aber noch nicht und der Bau könnte sich negativ auf betroffene Ökosysteme auswirken. Zum jetzigen Zeitpunkt sind der Transport und die Speicherung von CO2 für diese Zwecke in Deutschland nicht erlaubt. Es gibt einen Vorschlag für eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungs- und -Transportgesetzes, dieses ist aber vor den Neuwahlen nicht mehr beschlossen worden.

Für die technische CO2-Entnahme (wie DACCS und BECCS) werden zudem große Mengen an Erneuerbaren Energien benötigt, die aber auch für die Elektrifizierung anderer Sektoren benötigt werden, um Emissionen zu reduzieren. Für Methoden wie BECCS und Pflanzenkohle wird viel Biomasse und Fläche benötigt, die wir aber auch für die Landwirtschaft und den Naturschutz brauchen. Um zu verhindern, dass die Dekarbonisierung in anderen Sektoren verhindert oder verlangsamt wird, sollte sich der Einsatz von technischen Senken auf nicht-vermeidbare Restemissionen (Emissionen, die sich aus technischen oder sozialen Gründen nicht reduzieren lassen, beispielsweise in der Landwirtschaft) beschränken. Bei technischen Senken lässt sich die Menge an abgeschiedenem und anschließend gespeichertem CO2 genau bemessen, weshalb die Finanzierung bei diesen Methoden auf den gespeicherten Mengen CO2 basieren sollte.