Moore unterscheiden sich von anderen Lebensräumen durch hohe Wasserstände und starke Temperaturschwankungen an der Oberfläche. Oft sind sie auch nährstoffärmer und haben ein saures Milieu, was für die dort lebenden Arten entscheidend ist.

Moore sind faszinierende und einzigartige Ökosysteme, die weltweit eine wichtige Rolle für die Natur und das Klima spielen. Als natürliche Kohlenstoffsenken tragen sie wesentlich zum Klimaschutz bei. Ihre Besonderheiten machen sie außerdem zur Heimat für viele Tiere und Pflanzen, die an diese einzigartigen Lebensräume angepasst sind. So besonders sie sind, so bedroht sind sie auch: Landnutzungswandel und die Klimakrise setzen den Mooren zu.

Was sind Moore?

Moore sind eine besondere Art von Feuchtgebieten. Ihre Entstehung und Existenz sind eng mit dem Wasser verbunden. Sie sind Wasser und Land zugleich und können überall dort auf Landflächen entstehen, wo Wasser im Überfluss vorhanden ist. Das viele Wasser füllt die sonst luftgefüllten Hohlräume im Boden.

Durch diesen Luftabschluss wird abgestorbenes Pflanzenmaterial nicht mehr vollständig zersetzt und es kann Torf entstehen – ein Substrat, das zu mindestens 30 Prozent aus mehr oder weniger stark zersetztem Pflanzenmaterial besteht. Auf diese Weise entziehen Moore der Atmosphäre weltweit jedes Jahr 370 Millionen Tonnen Kohlendioxid.

Und daraus ergibt sich ein zentrales Charakteristikum intakter Moore: Sie weisen hohe Kohlenstoffgehalte auf und sind damit riesige Kohlenstoffspeicher. Dabei ist die Torfbildung selbst ein sehr langsamer Prozess: Im Durchschnitt wächst die Torfschicht eines naturnahen Moores nur um einen Millimeter pro Jahr.

Arten von Mooren

Je nachdem wie Moore mit Wasser versorgt werden, unterscheidet man zwei Moortypen:

- Hochmoore werden von Regenwasser gespeist,

- Niedermoore vom Grundwasser.

Welche Tier- und Pflanzenarten leben in Mooren?

Moore zeichnen sich durch ihre Weite, Offenheit und zahlreiche Wasserflächen aus. Gleichzeitig weisen sie regional große Unterschiede in ihrem Wasserhaushalt und Nährstoffgehalt auf; diese Unterschiede haben Auswirkungen darauf, welche Arten in den jeweiligen Mooren vorkommen.

Aufgrund der besonderen Standortbedingungen beherbergen Moore hoch spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, darunter Torfmoose, Zwergbirke, Moosbeere oder das Zierliche Wollgras, Libellenarten wie die Kleine Moosjungfer und die Alpensmaragdlibelle, zahlreiche Tagfalter wie Hochmoorgelbling und -bläuling und Vögel wie den Seggenrohrsänger und das Birkhuhn. Moore bieten zudem Rast- und Überwinterungsmöglichkeiten für Wat- und Wasservögel wie Bekassine und Kranich. Auch Rotwild, Feldhasen, Eidechsen, Amphibien und eine Vielzahl wirbelloser Tiere fühlen sich in Mooren wohl.

Viele der spezialisierten Tier- und Pflanzenarten kommen ausschließlich in Mooren vor – und sind durch deren Zerstörung heute vom Aussterben bedroht.

Wie wichtig sind Moore für den Menschen?

Intakte Moore sind zentrale Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Mit den enormen Mengen Kohlenstoff, die sie binden und dauerhaft speichern, sind sie unverzichtbar für den natürlichen Klimaschutz. Obwohl sie nur drei bis vier Prozent der weltweiten Landfläche ausmachen, speichern sie weltweit etwa 600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff – das ist doppelt so viel wie alle Wälder der Erde zusammen.

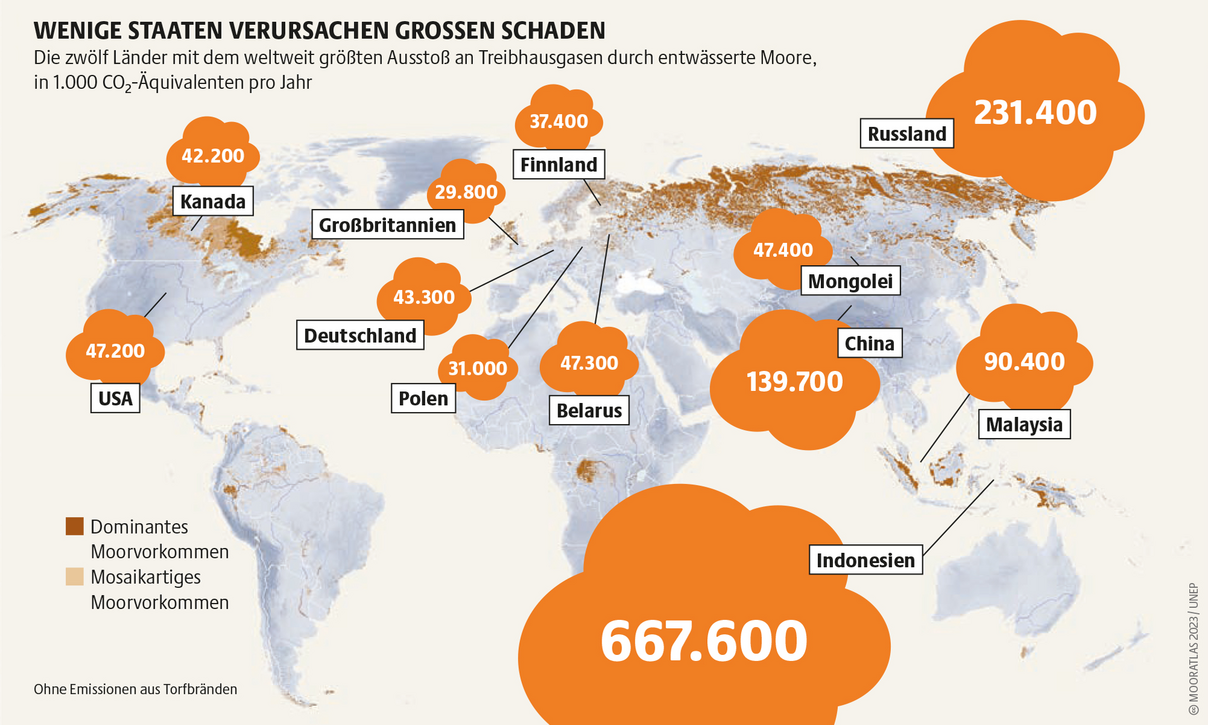

Gleichzeitig emittieren degradierte Moore aktuell circa zwei Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente (Maßeinheit, die die Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase zusammenfasst). Das entspricht etwa vier Prozent aller weltweiten menschgemachten Emissionen (Brände ausgeschlossen).

Die meisten Emissionen durch entwässerte Moore stammen aus Indonesien, der EU und Russland. Innerhalb der Europäischen Union entfällt die Hälfte auf Deutschland, Finnland und Polen. Ein Großteil dieser Emissionen stammt von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Entsprechend wichtig ist der Schutz intakter Moore und die Wiedervernässung degradierter Moore.

Daneben erfüllen Moore viele weitere ökologische Funktionen, insbesondere im Wasserkreislauf. Denn Moore sind in der Lage, große Wassermengen zu speichern und langsam wieder abzugeben. Dadurch können sie sowohl Starkregen- und Hochwasserereignisse als auch Trockenperioden abpuffern, womit ihnen auch eine wichtige Rolle in der Anpassung an die Klimakrise zukommt.

Moore besitzen außerdem die Fähigkeit, das sie durchströmende Wasser zu filtern. Sie entziehen ihm Nähr- und Schadstoffe und reinigen es dadurch. Damit sind Moore auch für den Erhalt unserer Trinkwasserreserven unverzichtbar.

Und Moore sind Geschichtsbücher. Ihr langsames Wachstum macht sie zu wichtigen historischen Informationsquellen. Ihre Torfschichten enthalten oft archäologische Relikte und geben Auskunft über frühere Umweltbedingungen und die Vegetation. Diese Informationen sind wertvoll für die Modellierung zukünftiger Klimaszenarien.

Wie viele Moore gibt es und wie ist ihr Zustand?

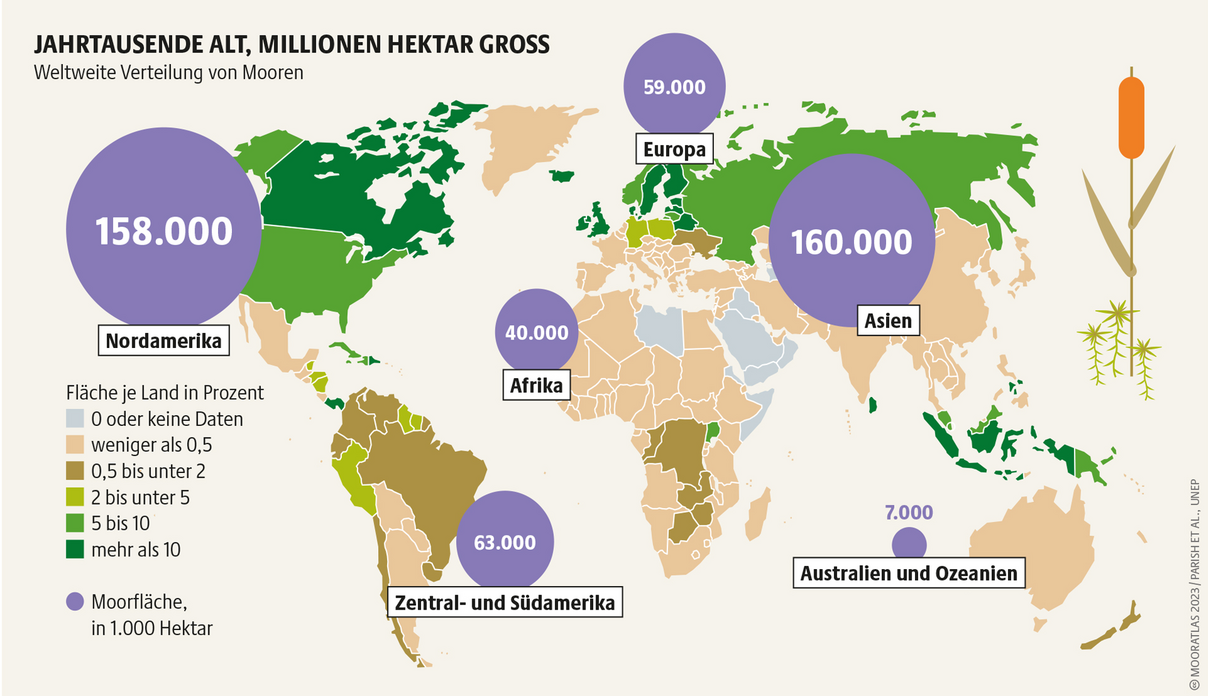

Moore können auf der ganzen Welt entstehen – überall dort, wo Wasser auf Landflächen im Überfluss vorhanden ist. Daher trifft man sie insbesondere in Klimazonen an, die sehr hohe Niederschläge oder sehr kalte Temperaturen aufweisen – oder beides. Weltweit bedecken sie eine Fläche von etwa 500 Millionen Hektar. Davon sind jedoch mehr als zehn Prozent bereits derart entwässert, dass sie keinen Torf mehr bilden.

Die meisten Moorflächen liegen in Asien und Nordamerika, gefolgt von Zentral- und Südamerika, Europa und Afrika.

- Moore in Deutschland

In Deutschland erfolgten großflächige Eingriffe in Moorflächen vor allem seit dem 18. Jahrhundert. Schätzungen zufolge erstreckten sich Deutschlands Moore ursprünglich über mindestens 1.800.000 Hektar. Das entspricht etwa fünf Prozent der Landfläche Deutschlands. Heute wird ihre Gesamtausdehnung – aufgrund teilweise vollständiger Moorbodenverluste – auf nur noch 1.280.000 Hektar beziffert.

Die vorhandenen Moore sind jedoch keineswegs intakt. Mehr als 90 Prozent werden nach wie vor entwässert und werden unterschiedlich genutzt. Nur 50.000 Hektar der gesamten Moorfläche Deutschlands (etwa vier Prozent) gelten derzeit als intakt, das heißt, sie bilden noch oder wieder Torf. Damit gehören Moore zu den am stärksten zerstörten Ökosystemen in Deutschland.

- Moore in der EU

In der EU wird die Fläche der Moore auf mehr als 38 Millionen Hektar geschätzt. Knapp die Hälfte davon wird zu Nutzungszwecken entwässert.

- Moore weltweit

Die Lage ist kritisch, aber nicht hoffnungslos: Weltweit befinden sich noch 88 Prozent der Moore in einem weitgehend natürlichen Zustand. Ihr Schutz muss Priorität haben – sie sind unsere natürlichen Verbündeten im Klimaschutz.

Unsere Moore sind bedroht

Die Zerstörung der Moore hat in einigen Regionen der Welt bereits vor mehreren Jahrhunderten begonnen. Und ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht. Jährlich verlieren wir 500.000 Hektar Moore durch menschliche Aktivitäten. Das bedeutet, dass Moore derzeit zehnmal schneller verloren gehen als sie sich bilden.

Nach wie vor ist der Mensch die treibende Kraft hinter diesem Landnutzungswandel. Moore werden entwässert und teilweise sogar abgebrannt, um Flächen zu gewinnen, insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft, aber auch für den Ausbau der Infrastruktur (Straßenbau, Bahnlinien, Siedlungen). Moore sind dabei nur im Weg.

Außerdem werden Moore abgegraben, um Torf als Brennstoff oder Substrat für den Gartenbau zu gewinnen. All dies führt dazu, dass Moore enorme Mengen an Kohlenstoff freisetzen und ihre Ökosystemleistungen nicht mehr erbringen können.

Seit der Jahrtausendwende werden zunehmend auch die Moorwälder in den Tropen abgeholzt und entwässert, um wertvolles Tropenholz zu gewinnen oder landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen. Der Schwerpunkt dieser Entwicklung lag seither vor allem in Südostasien, insbesondere in Indonesien. In jüngster Zeit nehmen Rodungen und der Ausbau von Infrastruktur aber auch in den Torfwäldern des Kongobeckens und Amazoniens dramatisch zu.

Die Klimakrise verschärft die Situation der Moore zusätzlich. Durch höhere Temperaturen und längere Trockenperioden verlieren die Moore ihr Wasser. Sie werden trockener und anfälliger für Brände, die wiederum mehr Treibhausgase freisetzen und das Klima weiter aufheizen. Ein gefährlicher Teufelskreis.

Zurück zu gesunden Mooren – das tut der WWF

In Deutschland trägt der WWF unter anderem mit Projekten in den Regionen Schaalsee-Landschaft, Uckermärkische Seen und Drömling dazu bei, den Lebensraum Moor und seine biologische Vielfalt zu erhalten.

Auch in Asien, Afrika und Südamerika arbeitet der WWF daran, Moore zu schützen und degradierte Moore wieder zu vernässen. Dazu gehören die Projekte „Sebangau: Wasser für den Wald der Wunder“ in Indonesien, das Engagement zum Schutz des Torfmoorregenwalds in der Demokratischen Republik Kongo sowie die Arbeit zum Schutz des Pantanal (Brasilien, Paraguay, Bolivien) und der Moxos-Ebene in Bolivien.

Auch auf politischer Ebene setzt sich der WWF für den Schutz von Mooren und anderen Süßwasser-Ökosystemen ein. Mit Erfolg: Nach jahrelanger Lobbyarbeit auf nationaler und internationaler Ebene wurde der Schutz von Süßwasserökosystemen im Dezember 2022 endlich explizit in die Zielformulierungen des neuen Weltnaturabkommen des UN-Übereinkommens zur biologischen Vielfalt (CBD) aufgenommen. Dies gilt es nun auf nationaler Ebene nachzuhalten.

Je schneller es gelingt, Moore dauerhaft zu schützen und zu renaturieren, desto größer ist der Gewinn für Mensch, Klima und Natur. So könnten nach dem Global Peatland Assessment der UNEP (2022) allein durch den Schutz und die Renaturierung tropischer Moore die globalen Treibhausgasemissionen jährlich um 800 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente reduziert werden. Das entspricht fast zwei Prozent der derzeitigen jährlichen globalen Emissionen.

Mehr Informationen

-

Auen: Artenreichtum entlang der Flüsse

Auen: Artenreichtum entlang der Flüsse -

Hochwasser

Hochwasser -

Flüsse & Seen

Flüsse & Seen