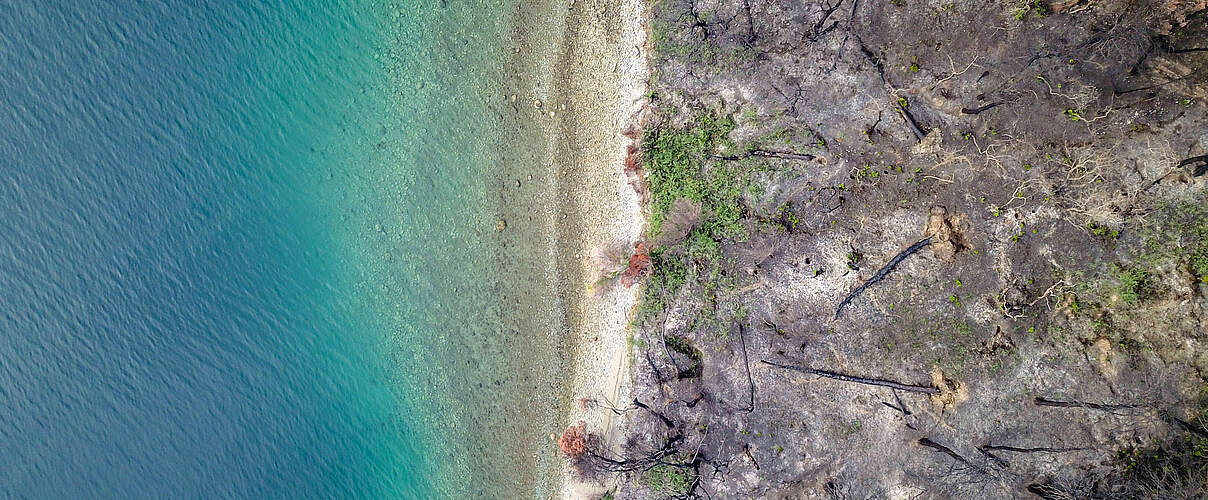

Der Sommer 2024 brachte beunruhigende Schlagzeilen: Sogar Regionen, die bislang wenig gefährdet schienen, mussten mit schweren Waldbränden kämpfen. Spanien meldete die verheerendsten Brände seit über zwanzig Jahren. Schwere Wald- und Vegetationsbrände verwüsteten große Flächen im Norden und Westen des Landes.

Zuletzt waren vor allem die autonomen Gemeinschaften Kastilien und León, Galicien, Asturien und Extremadura betroffen. Seit Jahresbeginn brannten in Spanien laut dem Europäischen Waldbrandinformationssystem (EFFIS) über 400.000 Hektar Land – mehr als jemals zuvor innerhalb eines ganzen Jahres.

Die diesjährigen Waldbrände in Spanien gelten schon jetzt als historisch, spiegeln aber eine besorgniserregende Entwicklung wider, die sich bereits über mehrere Jahre erstreckt und weitere Länder des Mittelmeerraums betrifft.