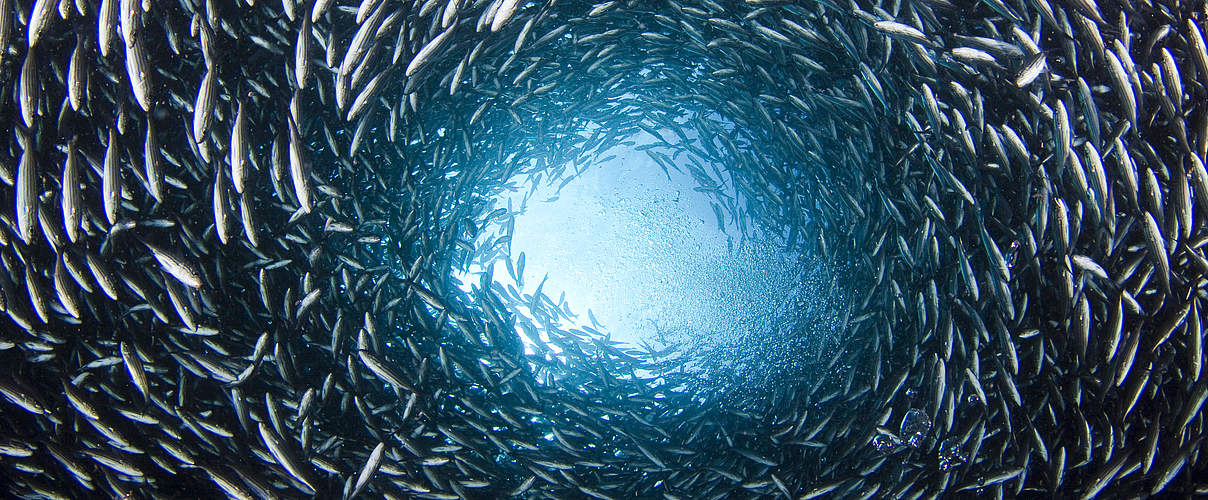

Fast überall wird heute mehr Fisch aus dem Meer geholt, als nachhaltig wäre. Für die Gesundheit der Ozeane ist das ein großes Problem, denn durch die Überfischung geraten Lebensräume und die biologische Vielfalt im Meer unter Druck und die Widerstandskraft der Ökosysteme schrumpft. Je mehr Arten einem Ökosystem verloren gehen, desto anfälliger wird es für Stress von außen. Und weil Fisch ein globales Handelsgut ist, gefährdet die weltweite Überfischung auch die Ernährungssicherheit von vielen Millionen Menschen, deren Nahrungsgrundlage auf dem Spiel steht.

Überfischung ist ein globales und leider allgegenwärtiges Problem: Fast überall wird heute mehr Fisch gefangen als natürlich nachkommt. Um auch in Zukunft noch Fisch kaufen zu können, den sinnlosen Tod Tausender Meerestiere als Beifang zu stoppen und langfristig die Lebensgrundlage der Menschen zu sichern, die auf Fisch als Nahrungsgrundlage angewiesen sind, muss die globale Fischerei nachhaltiger werden.

Überfischung

Zerstörerische Fischereimethoden

Tonnenschwer und riesengroß: Grundschleppnetze arbeiten sich durch den Meeresboden und können mit einem einzigen Schlepp ganze Unterwasserlebensräume wie ausgedehnte Kaltwasserkorallenriffe zerstören. Aber auch in flacheren Zonen sind Grundschleppnetze problematisch und mit einer umweltverträglichen Fischerei in der Regel unvereinbar. Es gibt aber noch andere Fangmethoden, die erhebliche Risiken für Lebensräume und ihre Bewohner bergen. Es liegt vor allem in der Verantwortung der Politik, hier für den Schutz dieser sensiblen Ökosysteme zu sorgen.

Wussten Sie schon?

Der Verhaltensbiologe Jonathan Balcombe schildert in seinem Bestseller „Was Fische wissen“, inwiefern Fische soziale Wesen sind, Freundschaften pflegen und untereinander kommunizieren. Sie denken, fühlen und sind sich ihrer selbst bewusst. Ihre Sinnesorgane sind zum Teil besser ausgeprägt als die der Menschen. Sie haben viele kognitive Fähigkeiten und können sogar Gesichter von Menschen wiedererkennen. Ob Fische Schmerzen empfinden können ist umstritten, klar ist aber, dass Fische Verhaltensänderungen zeigten, wenn sie mit einem potenziell schmerzhaften Ereignis konfrontiert werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten etwa beobachtet, wie Fische, die in einem bestimmten Bereich ihres Aquariums Stromschläge zugeführt bekamen, diesen Bereich an den nachfolgenden Tagen mieden – trotz Futter an dieser Stelle.

Illegale Fischerei

Der weltweite Fang aus illegaler Fischerei beträgt Schätzungen zufolge jährlich bis zu 26 Millionen Tonnen Fisch. Das entspricht rund 30 Prozent des weltweiten jährlichen legalen Fischfangs und hat einen Wert zwischen 8,6 und 19,8 Milliarden Euro. Damit steht die IUU-Fischerei (IUU = illegal, undokumentiert und unreguliert) an sechster Stelle auf der Liste der gewinnbringendsten Formen internationaler Kriminalität. Mit weitreichenden Folgen: Zum einen verschlimmert die illegale Fischerei das globale Problem der Überfischung, darüber hinaus untergräbt sie Maßnahmen zum Schutz und zum Wiederaufbau der Fischbestände.

IUU-Fischerei steht oft im Zusammenhang mit weiteren kriminellen Aktivitäten wie Steuerbetrug, Sklaverei auf See, Drogen- und Menschenhandel oder Schleuseraktivitäten von Migranten.

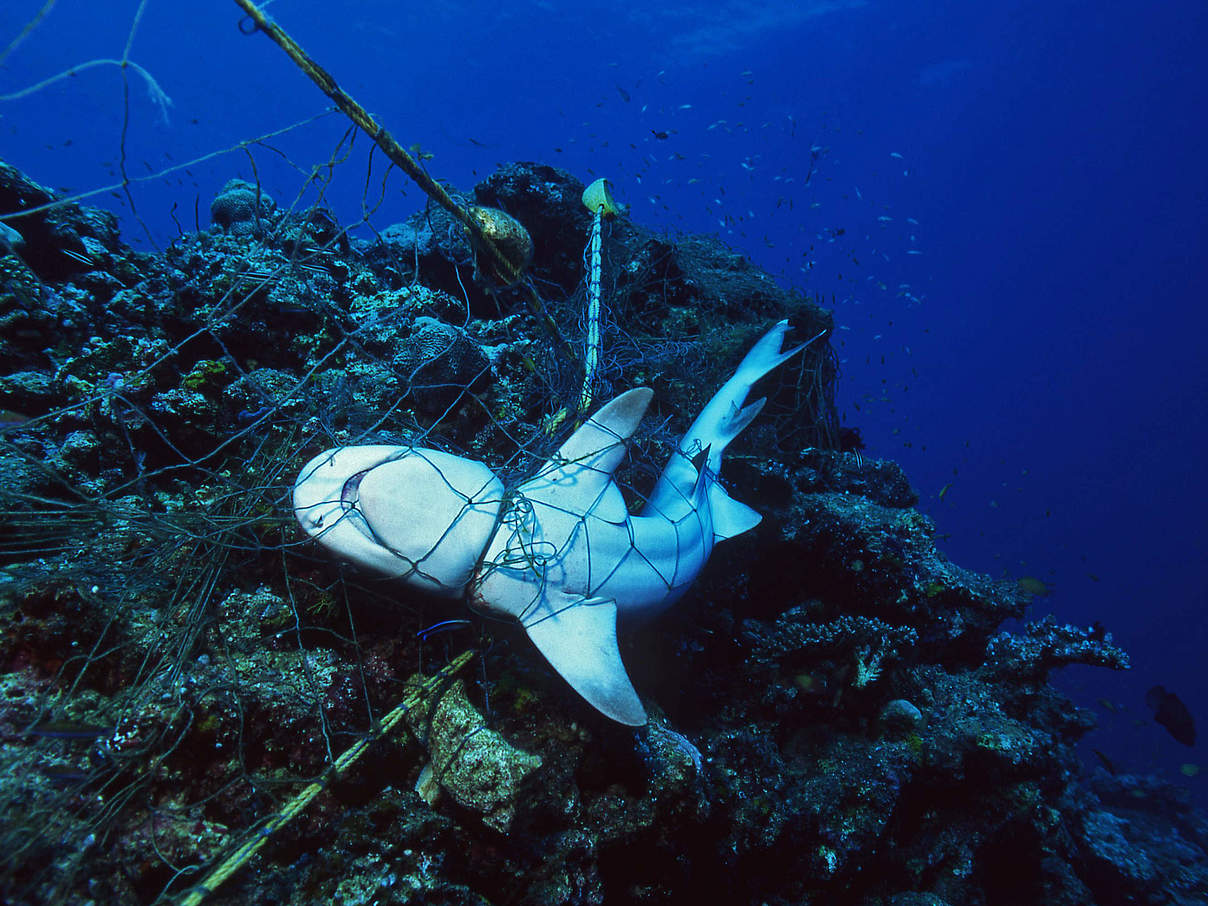

Beifang

Schätzungen zufolge ertrinken weltweit rund 300.000 Wale und Delfine pro Jahr in Fischernetzen. Auch zahllose Schildkröten und Seevögel verenden jedes Jahr, weil sie sich in den Netzen verheddern. Doch neben vielen gefährdeten Arten enden auch sehr große Mengen von Fischen als Beifang in den Netzen. Von den heute eingesetzten Fanggeräten sind insbesondere die Grundschleppnetze sehr unselektiv und produzieren große Mengen Beifang.

Zum Beifang zählen alle Fische und Meerestiere, die unbeabsichtigt im Netz landen. Einige dürfen nie gefangen werden, weil sie beispielsweise einer geschützten Art angehören, andere dürfen nicht gefangen werden, weil die erlaubte Fangmenge für sie bereits erreicht wurde oder sie nicht der vorgeschriebenen Mindestgröße entsprechen. So enden weltweit Millionen Tonnen Fisch pro Jahr als Rückwürfe. Sie werden wieder ins Meer geworfen, überleben diese Prozedur aber in der Regel nicht.

In der Europäischen Union ist diese Rückwurf-Praxis seit dem Jahr 2019 in allen Meeresgebieten mit wenigen Ausnahmen verboten. Hier müssen die Fischer an Land bringen, was sie gefangen haben. Um sie zu motivieren, Beifang zukünftig zu vermeiden, werden der erlaubte und der unbeabsichtigte Fang miteinander verrechnet.

Der WWF setzt sich für die Entwicklung und den stärkeren Einsatz selektiver Fanggeräte ein und fordert zudem, die Einhaltung des Rückwurfverbotes überall effektiv zu kontrollieren.

Schädliche Subventionen

Subventionierte Überfischung löst einen Teufelskreis aus: Sie blockiert den wirtschaftlichen Aufschwung in Entwicklungs- und Schwellenländern, denn schädliche Subventionen sind ein Haupttreiber der Überfischung. Laut der Welternährungsorganisation (FAO) sind ca. 31 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände überfischt, weitere 58 Prozent werden maximal genutzt. Subventionen führen zu Überkapazitäten in der Fangflotte: es gibt zu viele Schiffe für viel zu wenig Fisch.

Staatliche Subventionen senken auch die Betriebskosten der Fischerei, sodass auch unrentable und nicht nachhaltige Fischereiaktivitäten zum Beispiel auf hoher See oder vor den Küsten weit entfernter Länder fortgeführt werden können, in dem unter anderem Schiffsneubauten finanziert werden oder die Steuer auf Treibstoff für Fischereiunternehmen ganz oder in Teilen erlassen wird.