Die Ostsee ist ein einzigartiger Lebensraum – doch sie steht unter massivem Druck. Besonders problematisch: Die enorme Menge an Nährstoffen und Schadstoffen, die aus der Landwirtschaft stammen. Über Flüsse und Grundwasser gelangen jedes Jahr tausende Tonnen Stickstoff, Phosphor und Pestizide in die Ostsee. Die Folgen sind dramatisch: Übermäßiges Algenwachstum entzieht dem Wasser den Sauerstoff – ganze Meeresgebiete veröden. In sogenannten „Todeszonen“ ist bereits heute kein Leben mehr möglich. Ein ökologischer Notstand.

Urlaub, Strand und Meer, das verbinden wohl die meisten Menschen mit der Ostsee. Doch das Binnenmeer ist eine ökologische Krisenregion, längst nicht nur wegen des Massentourismus. Die Herausforderungen sind riesig. Entsprechend vielfältig sind die Lösungsansätze des WWF.

Kleines Meer, große Herausforderungen

Dieses einzigartige Ökosystem ist extremen Belastungen ausgesetzt. Die Ostsee wird immer stärker genutzt. Rundherum liegen einige der reichsten Industrienationen der Welt. Die Ostsee ist eines der meistbefahrenen Meere überhaupt. Es gibt ein Netz von Pipelines und Unterwasserkabeln am Meeresboden, wie wir spätestens seit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine und der Sprengung von Teilen der Nord-Stream-Pipeline wissen. An der Küste stehen Atomkraftwerke, die das Wasser immer weiter aufheizen. Es werden immer mehr Offshore-Windanlagen in das seichte Meer gesetzt. In der Ostsee wird gefischt, der Tourismus wächst stetig, es gibt eine Fülle von Interessen, national und international.

Der WWF vertritt in dieser Gemengelage bereits seit 1990 die Interessen der Natur, in allen Ländern rings um die Ostsee. Im WWF-Büro in Stralsund werden sowohl die Naturschutzthemen an den deutschen Küsten und Meeresteilen behandelt als auch die Beiträge zum internationalen „Baltic Sea Programme“ des WWF geleistet.

„Wir setzen uns für den Ausgleich zwischen Nutzung und Erhalt des fragilen Ökosystems ein.“

Dr. Finn Viehberg leitet das WWF-Büro in Stralsund

Nährstoffflut und Giftstoffe – eine ernste Gefahr für die Ostsee

Der WWF setzt sich für eine saubere Ostsee ein

Um die Ostsee langfristig zu schützen, müssen Einträge aus der Landwirtschaft deutlich reduziert werden. Genau hier setzt die Arbeit des WWF an. Gemeinsam mit Behörden und Institutionen kämpft der WWF für bessere gesetzliche Rahmenbedingungen und effektiven Boden- und Gewässerschutz – zum Beispiel im Einzugsgebiet der Oder. Denn gesunde Flüsse bedeuten auch eine gesündere Ostsee.

Zugleich arbeitet der WWF direkt mit Landwirtinnen und Landwirten in der Ostseeregion zusammen. Ziel ist es, umweltschonende Anbaumethoden zu fördern, die den Einsatz von Kunstdünger, Pestiziden und Herbiziden verringern – ohne wirtschaftliche Nachteile für die Betriebe. Die Lösungen sind dabei so vielfältig wie die Betriebe selbst: Was für einen estnischen Schafzüchter funktioniert, muss nicht für eine Getreidebäuerin in Mecklenburg-Vorpommern passen.

Nachhaltige Landwirtschaft fördern – gute Beispiele sichtbar machen

Um innovative Ansätze sichtbar zu machen, hat der WWF bereits 2009 den internationalen Wettbewerb "Ostseelandwirt:in des Jahres" ins Leben gerufen. Ausgezeichnet werden Landwirtinnen und Landwirte, die mit großem Engagement Umwelt- und Gewässerschutz in ihre tägliche Arbeit integrieren – und damit einen wertvollen Beitrag zur Rettung der Ostsee leisten.

Helfen Sie uns sicherzustellen, dass die Ostsee in ihrer Vielfalt und Funktion erhalten bleibt. Dabei setzen wir auf die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Nur gemeinsam können wir erreichen, dass die Ostsee nicht nur heute, sondern auch morgen eine lebendige und resiliente Region bleibt!

- Bekomme ich eine Spendenbescheinigung?

Spenden an den WWF Deutschland sind gemäß § 10 b Abs. 1 EStG steuerlich abzugsfähig. Für Ihre Spende senden wir Ihnen automatisch jeweils im Februar / März des Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung zu. Spenden bis zu einer Höhe von 300 Euro können ohne Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) beim Finanzamt geltend gemacht werden.

- Wie verwenden wir Ihre Spenden?

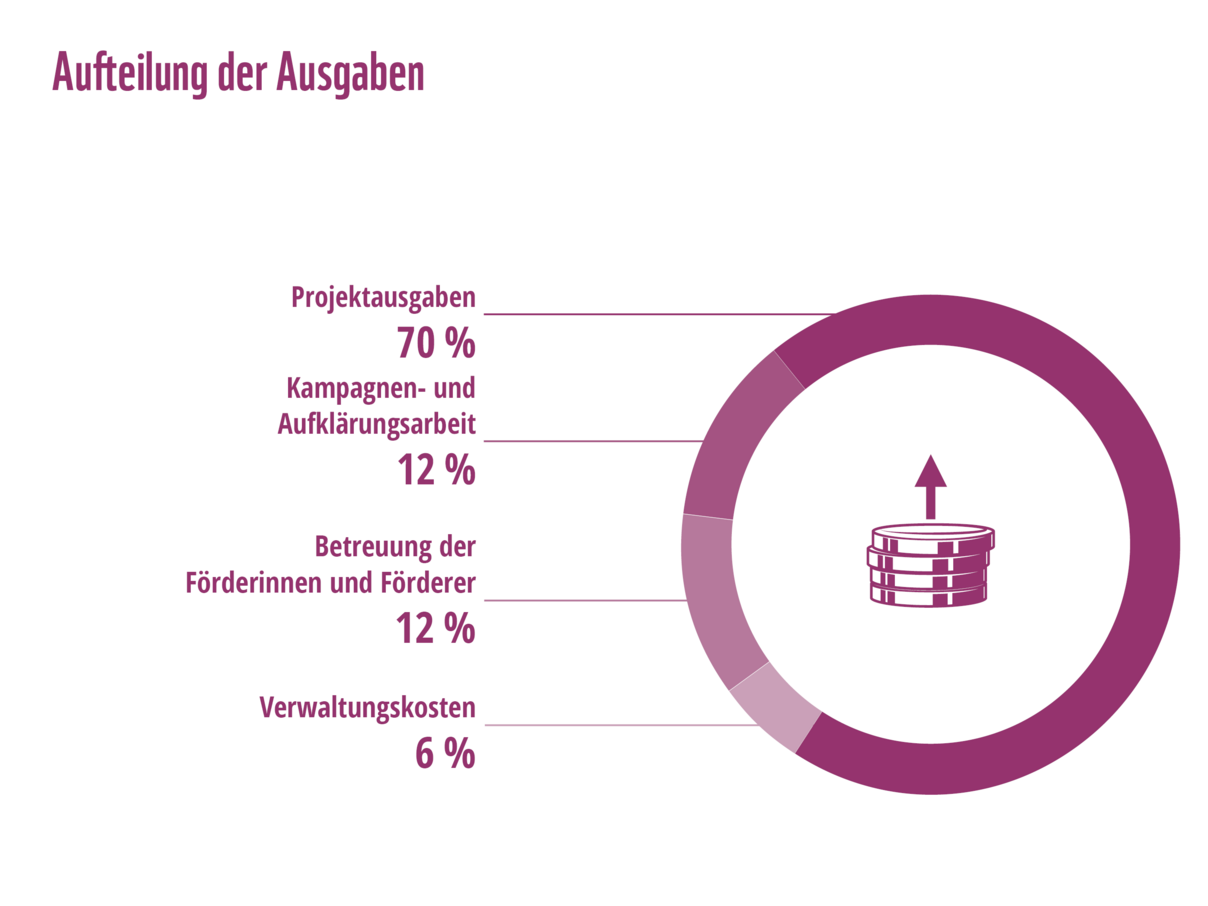

Grundsätzlich verfolgt der WWF bei seinen Ausgaben mittel- bis langfristige Projektziele, um die Natur dauerhaft und nachhaltig zu schützen. Der WWF Deutschland prüft und steuert seine Ausgaben fortlaufend, um eine sinnvolle und effiziente Verwendung der Einnahmen sicherzustellen.

Insgesamt beliefen sich die Ausgaben des WWF im vergangenen Geschäftsjahr auf 127 Millionen Euro – ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4,6 Millionen Euro, der vor allem in zusätzliche Projekte im Naturschutz geflossen ist.

82 Prozent aller Ausgaben gehen in die Projekt-, Aufklärungs- und Kampagnenarbeit. Für die Betreuung von Fördermitgliedern und anderen Spender:innen wurden etwa 12 Prozent der Gesamtausgaben verwendet. Die Verwaltungsausgaben des WWF sind niedrig. Sie liegen bei 6 Prozent der Gesamtausgaben.

Aufteilung der Ausgaben im Geschäftsjahr 2023/2024 © WWF - Wie vermehren sich Ihre Spenden?

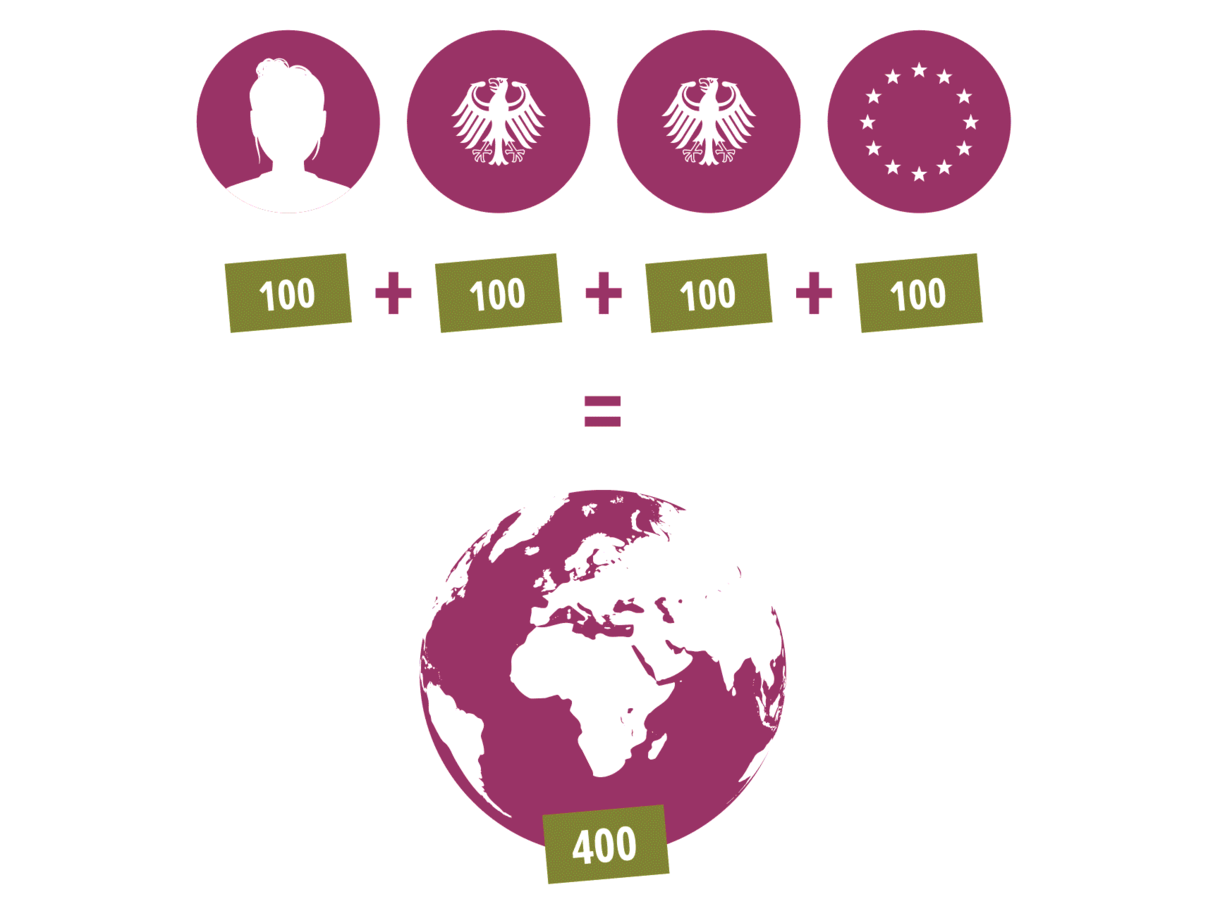

Mit zweckungebundenen Spenden, die uns als sogenannte freie Mittel bereitstehen, können wir weitere Mittel bei öffentlichen Gebern beantragen. Beispielsweise beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) oder bei der Europäischen Union (EU). Mit ihnen gemeinsam können wir dann Projektideen praktisch umsetzen.

In vielen Fällen vervierfacht sich so eine Spende. 100 Euro zweckungebundene Spenden können bis zu 400 Euro Projektmittel ergeben.

Aus 100€ werden 400€ © wwf - Wie schützt der WWF meine Daten?

Ihre Daten sind bei uns in sicheren Händen. Sie werden ausschließlich verschlüsselt übertragen (SSL, 256 bit), sodass ein Maximum an Sicherheit gewährleistet ist. Erfahren Sie mehr.

- Haben Sie weitere Fragen?

Besuchen Sie unseren Kontakt- & FAQ-Bereich. Hier finden Sie eine Vielzahl von Antworten und haben auch die Möglichkeit, unseren Infoservice zu kontaktieren.

Hinweis: Überschüssige Spendenerträge werden in anderen dringenden WWF-Projekten eingesetzt.