Trotzdem sinken die Treibhausgasemissionen nicht schnell genug und der Mensch holzt die im Kampf gegen die Klimakrise so wichtigen Regenwälder munter weiter ab. Aber nun ist es Zeit umzudenken! Wir brauchen mehr wirksame Maßnahmen gegen den Klimanwandel. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen sofort handeln und so schnell und effizient wie möglich gegen die drohende Klimakatastrophe vorgehen. Wie das aus Sicht des WWF gelingen kann, Lösungen gegen den Klimawandel zu finden und das Klima zu schützen, zeigen die folgenden Seiten.

Naturparadiese wie der Amazonas drohen weitreichend zerstört und der Hälfte ihrer Tier- und Pflanzenarten beraubt zu werden. Ikonische Tiere wie Große Pandas können genau wie zehntausende Pflanzen, Insekten und kleinere Lebewesen regional verschwinden. Deshalb hat sich Weltgemeinschaft 2015 mit dem Pariser Abkommen darauf geeinigt, die globale Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5 Grad, zu beschränken.

Warum ist Klimaschutz so wichtig?

Die Erdatmosphäre erwärmt sich – und zwar so schnell wie noch nie. In einigen Regionen der Erde verändern sich in der Folge Wettermuster, Klima und Lebensräume schneller als sich die Tierwelt oder die Menschen daran anpassen könnten. Auch in Deutschland „müssen wir in Zukunft vermehrt mit Starkregen, Hitzewellen und in der Landwirtschaft mit Veränderungen des Saatgutanbaus, der Erntezeitpunkte und der Einwanderung neuer Schädlinge rechnen“, erklärt WWF-Klimaexpertin Vivian Raddatz.

Viele der größten Herausforderungen auf unserem Planeten, von der Armut der Menschen bis hin zum Artensterben, werden durch den Klimawandel verschlimmert. Wir stehen in der Verantwortung, das Klima zu schützen. Und wir haben das Wissen und die Technologie, die Auswirkungen unseres Handelns auf das Klima zu reduzieren und Lösungen für die Klimakrise zu finden.

Was versteht man unter Klimaschutz?

Hier setzt der Klimaschutz an – und zwar wortwörtlich: Alle Maßnahmen, die unter diesem Stichwort beschlossen werden, müssen das Ziel haben, das Klima zu schützen. Unter Klimaschutz versteht man also Maßnahmen, die die Klimakrise aufhalten oder zumindest drastisch bremsen sollen.

Wichtigste Maßnahme gegen den Klimawandel: die Reduzierung von Treibhausgasemissionen! Wir müssen aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und auf erneuerbare Energien umsteigen. Wir müssen Energie einsparen und Energie effizienter nutzen. Wir müssen gegen die gierige weltweite Abholzung unserer Wälder vorgehen – sie sind unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise.

Doch es gibt noch mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel: Wir müssen unsere Ernährung umstellen und unser Handeln verändern – dabei reicht es aber nicht, die Verantwortung auf jeden Einzelnen abzuwälzen. Wir müssen groß denken, um Klimaschutz und damit Lösungen für die Klimakrise wirksam voran zu bringen: Industrie und Wirtschaft müssen in die Pflicht genommen werden, damit wir die Transformation hin zu einer klimaneutralen Welt schaffen.

Was macht Klimaschutzpolitik?

Wer ernsthaft Klimaschutz betreibt, muss vom Ziel her denken. Das Ziel ist klar: Ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um mehr als zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten muss verhindert werden. Das bedeutet für Deutschland, dass wir pro Kopf bis 2050 nur noch weniger als eine halbe Tonne CO2 pro Jahr ausstoßen dürfen – heute sind es rund elf Tonnen.

„Von allein“ passiert aber kein Klimaschutz. Die Politik ist gefragt, sie muss einen klaren Rahmen schaffen und verbindliche Vorgaben definieren, um das Klima zu schützen und Maßnahmen gegen den Klimawandel voranzubingen. Sie muss Wirtschaft und Gesellschaft dazu bringen, den Wandel zu tragen.

Wer blockiert den Klimaschutz?

Unternehmen, die viele Dekaden von der Förderung und Nutzung fossiler Energieträger profitiert haben, fürchten die Energiewende und den Klimaschutz. Der Ausbau der erneuerbaren Energien gefährdet das alte Geschäftsmodell. In Deutschland gehören in erster Linie Teile der energieintensiven Industrie sowie Unternehmen, die auf (Braun-)Kohle setzen zu den Bremsern.

Was fordert der WWF beim Thema Klimaschutz?

Der WWF fordert von der Politik, einen Klimaschutzplan vorzulegen, der diesen Namen auch verdient. Wenn wir die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen wollen und – noch besser –möglichst weniger als 1,5 Grad erreichen wollen, müssen die heutigen Industriestaaten dekarbonisiert werden. Spätestens bis zur Mitte des Jahrhunderts. Nur wenn wir es schaffen, über verbindliche Klimaschutzgesetze Wirtschaft und Gesellschaft klimaneutral werden zu lassen – und zwar weltweit – ist es möglich, die Klimakatastrophe aufzuhalten und das Klima zu schützen.

In diesen Bereichen ist Klimaschutz besonders wichtig

-

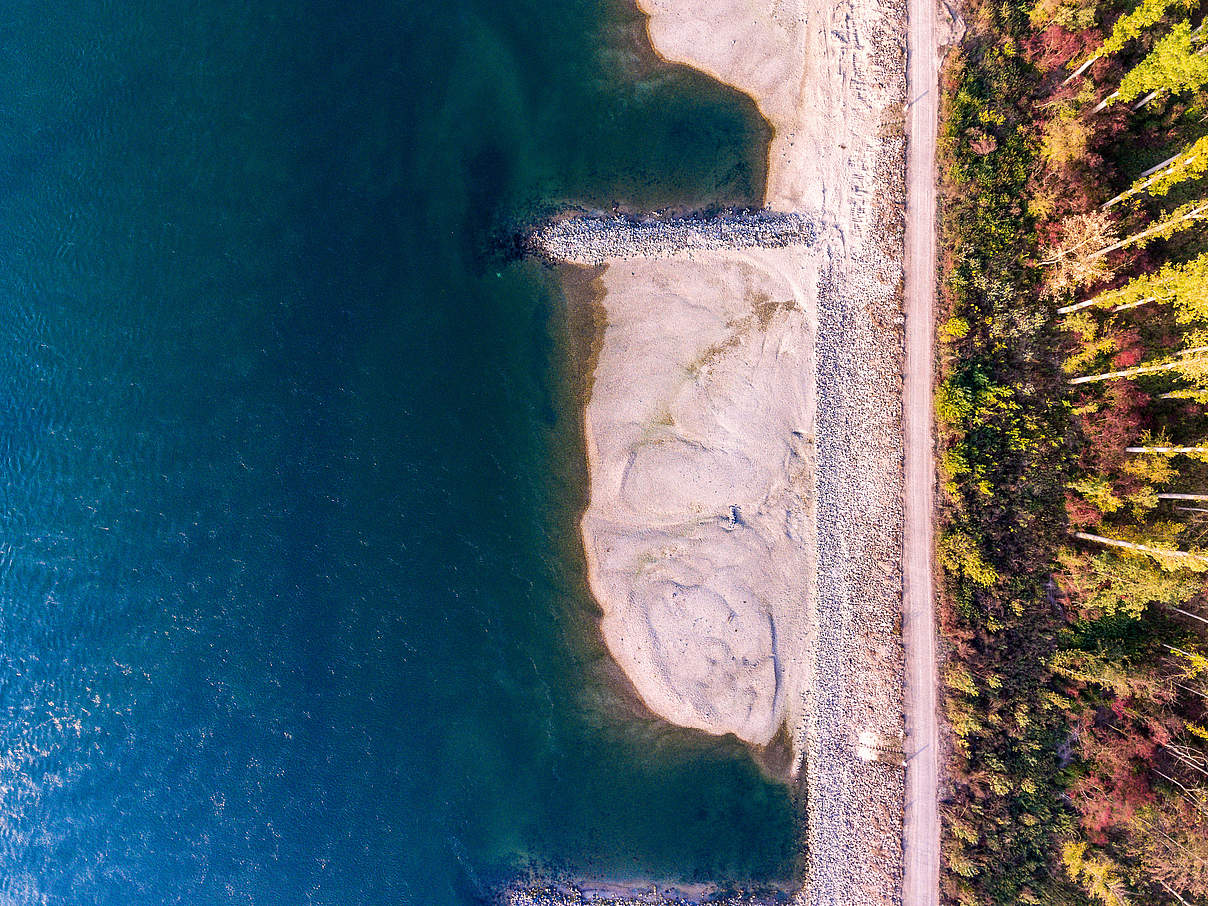

Wald und Klima

Wald und Klima -

Klima und Meer

Klima und Meer -

Klima, Boden und Wasser in der Landwirtschaft

Klima, Boden und Wasser in der Landwirtschaft -

WWF-Podcast: Klimaschutz auf die Ohren

WWF-Podcast: Klimaschutz auf die Ohren

- Hinweise zum Datenschutz bei Newsletter-Anmeldung (Hier klicken)

Nach dem Absenden der Daten senden wir Ihnen eine E-Mail, in der Sie die Anmeldung bestätigen müssen.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Einen formlosen Widerruf können Sie entweder über den Abmeldelink in jedem Newsletter oder durch eine E-Mail an info(at)wwf.de oder schriftlich an WWF Deutschland Reinhardstr. 18, 10117 Berlin richten. In diesem Falle wird der WWF die Sie betreffenden personenbezogenen Daten künftig nicht mehr für die Zwecke des Versands des Newsletters verarbeiten.

Wir wollen Ihnen nur Interessantes und Spannendes schicken und arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unseres Newsletter-Angebots. Dafür möchten wir nachvollziehen, worauf Sie im Newsletter klicken und wie Sie sich auf unserer Website bewegen. Die gesammelten Daten dienen dazu, personenbezogene Nutzerprofile zu erstellen. Auf diese Weise versuchen wir, den Newsletter-Service für Sie stetig zu verbessern und noch individueller über unsere Naturschutzprojekte, Erfolge und Aktionen zu informieren. Hierbei verwenden wir verschiedene Analysetools, Cookies und Pixel, um Ihre personenbezogenen Daten zu erheben und Ihre Interessen genauer verstehen zu können. Soweit Sie sich damit einverstanden erklären zugeschnittene und personalisierte Inhalte per E-Mail zu erhalten, wird der WWF Deutschland folgende Kategorien personenbezogener Daten über Sie verarbeiten: Stammdaten, Kontakt-/Adressdaten, Verhaltensinformationen (Klicks und Öffnungen von E-Mails sowie ggf. Spendenverhalten). Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, bis Sie die Einwilligung widerrufen. In den beschriebenen Prozess werden technische Dienstleister und E-Mail Versanddienstleister involviert, mit denen ein datenschutzrechtlicher Vertrag zur Auftragsverarbeitung besteht.

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung.