„Vielen Gemeindemitgliedern sind die Inhalte des Memorandums of Understanding nicht genau bekannt – trotz all unserer Bemühungen, sie über ihre Rechte zu informieren“, berichtet Yvette Mongondji, WWF-Mitarbeiterin und Baka. „Deshalb müssen wir immer wieder darüber sprechen und die Menschen damit vertraut machen.“ Das ist nur einer der Punkte, die Yvette sich bei ihrer mehrtägigen Reise zu verschiedenen Baka-Gemeinden rund um den Lobéké-Nationalpark notiert hat. Um die Baka in die Verwaltung des Lobéké-Nationalparks einzubinden, den Zugang zu den Ressourcen des Waldes sicherzustellen und sie darin zu bestärken, ihre Nutzungsrechte wahrzunehmen, arbeiten WWF Deutschland, WWF Kamerun und das kamerunische Ministerium für Wälder und Wildtiere (MINFOF) in einem spannenden Projekt mit der ExCiteS-Forschungsgruppe des University College London (UCL) zusammen.

Der Wald und der Reichtum der Natur sind die Lebensgrundlage der Baka, einem indigenen Volk der Region. Seit 2019 dürfen sie im Lobéké-Nationalpark in Kamerun wieder nach ihren Traditionen jagen, fischen und Pflanzen sammeln – so wie sie es seit Jahrtausenden getan haben. Das regelt ein Memorandum of Understanding zwischen einem Verband der Baka (ASBABUK) und dem kamerunischen Ministerium für Wälder und Wildtiere (MINFOF). Nun wurde ein innovatives elektronisches Tool entwickelt, um den Baka zu helfen, ihr verbrieftes Recht wahrzunehmen.

Bottom-up statt Top-down

ExCiteS steht für Extreme Citizen Science, einen sogenannten Bottom-up-Ansatz, der die Bedürfnisse und kulturellen Praktiken indigener Gemeinschaften in den Mittelpunkt stellt. Dabei kommt ein elektronisches Tool zum Einsatz, mit dem Daten gesammelt, kartiert, analysiert und geteilt werden können – unabhängig von Vorwissen und Alphabetisierungsgrad der Nutzer:innen. Möglich macht das eine hochgradig konfigurierbare, symbolgesteuerte Benutzeroberfläche. Der Name der App, Sapelli, stammt von einer Pflanzenart aus der Familie der Mahagonigewächse, deren Hölzer wichtige Habitate für Raupen bieten. Und diese wiederum sind eine bedeutende Nahrungsgrundlage der Baka. Sapelli gehört außerdem zu den bekanntesten und meistgehandelten tropischen Laubhölzern des Kongobeckens.

Indigene Gemeinden stärken

Entwickelt wurde der ExCiteS-Ansatz von einer interdisziplinären Forschungsgruppe des University College London (UCL), die sich explizit gegen sogenannte Top-down-Ansätze positioniert, in denen Projekte zentral konzipiert und geplant werden. Der partizipative ExCiteS-Ansatz möchte marginalisierte Gemeinden dabei unterstützen, die Probleme aus ihrer Sicht zu benennen und zu diskutieren, wie sie angegangen werden können. „Anders als bei normalen Naturschutzprojekten“, so beschreibt es Simon Hoyte, einer der Wissenschaftler der ExCiteS-Forschungsgruppe, „wird bei einem Extreme-Citizen-Science-Projekt im Vorfeld so gut wie nichts geplant oder konzipiert – damit bestärken wir die lokalen Gemeinden, selbst die Führung zu übernehmen.“

- Wie funktioniert die Sapelli-App?

Die Sapelli-App ist eine Open-Source-Anwendung, die mit ihrer konfigurierbaren, symbolgesteuerten Benutzeroberfläche auch von Menschen ohne technisches Wissen und ohne Schriftsprache zum Sammeln, Teilen und Analysieren von Daten genutzt werden kann. Sie ermöglicht es marginalisierten Gemeinschaften wie den Baka, ihre Umgebung zu kartieren und Probleme und Bedrohungen zu dokumentieren, denen sie ausgesetzt sind – und dabei volle Kontrolle über die Daten zu behalten, die sie sammeln.

Die Smartphone-Anwendung ist Teil des partizipativen Wissenschaftsansatzes „Extreme Citizen Science“ (ExCiteS), der lokalen Gemeinschaften wie den Baka wissenschaftliche Werkzeuge und Methoden zugänglich machen möchte. Die ExCiteS-Wissenschaftler:innen setzen also keine eigenen Projekte um, sondern begleiten und unterstützen die lokalen Gemeinschaften dabei, ein eigenes Projekt zu entwickeln und die Herausforderungen, mit denen sie vor Ort konfrontiert sind, zu erkunden.

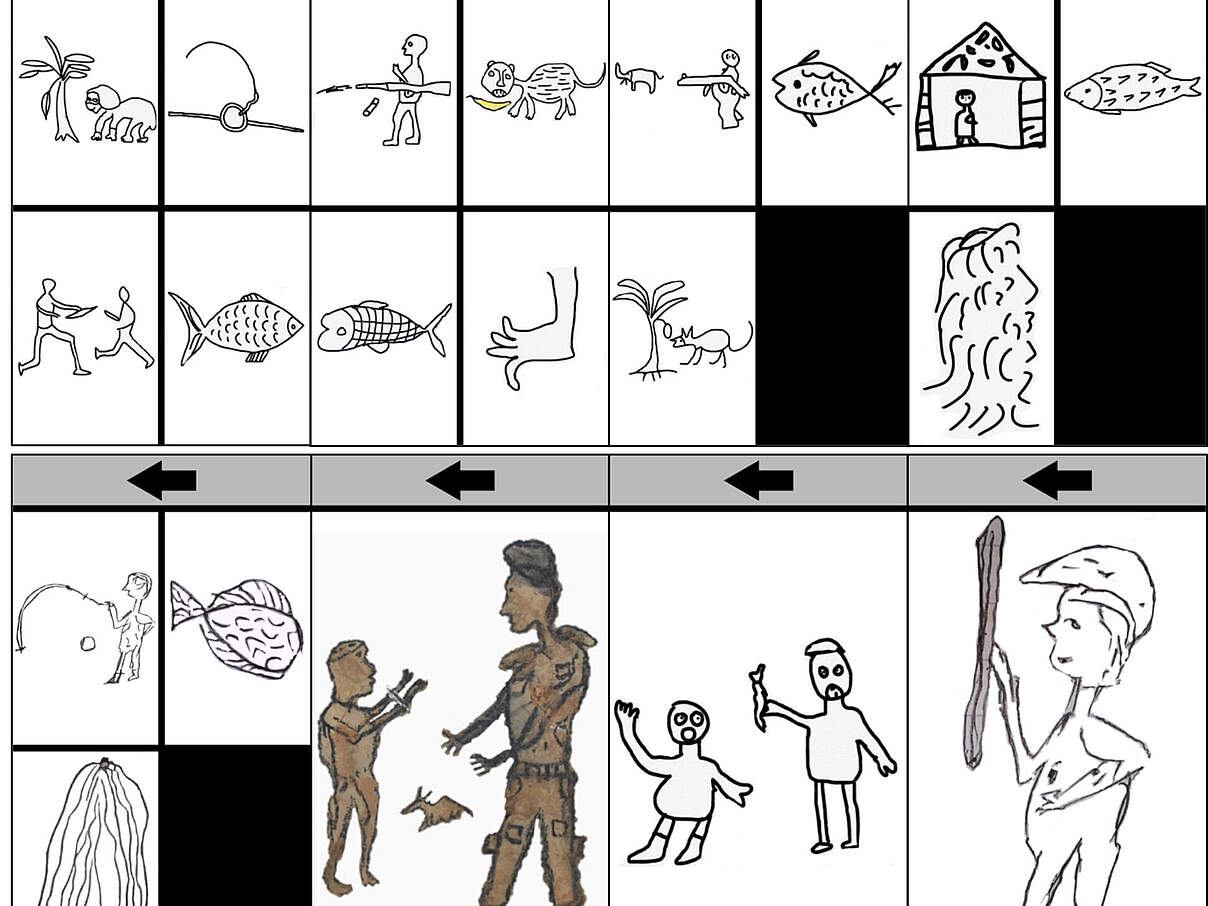

In ausführlichen Gesprächen definiert die Gemeinschaft, was sie untersuchen möchte und wie dies dokumentiert werden soll. Das partizipativen Design der Sapelli-App ermöglicht es der Gemeinschaft, ein für sie maßgeschneidertes Projekt zu erstellen. Wenn die Baka beispielweise dokumentieren möchten, wo sich im Wald welche Nahrungsquellen befinden, zeichnen sie die verschiedenen Nahrungsmittel zunächst auf und digitalisieren diese Zeichnungen. Die so entstandenen Symbole werden in Entscheidungsbäumen hierarchisiert, die so lange getestet werden, bis sie für alle Community-Mitglieder sinnvoll und intuitiv verständlich sind.

Mithilfe der Entscheidungsbäume können die Nahrungsquellen des Waldes nun über den von der ExCiteS-Forschungsgruppe entwickelten GeoKey-Server in sogenannten Community Maps detailliert kartiert und geteilt werden. Die Entscheidung darüber, wie die erhobenen Daten genutzt und wem sie zur Verfügung gestellt werden, liegt allein bei den Gemeinschaften.

Funktionsweise der Sapelli-Technologie © ExCiteS / WWF

Perspektivwechsel: Baka benennen die Probleme

In den ausführlichen Gesprächen, die Mongondji, Hoyte und die anderen Vertreter:innen der Forschungsgruppe und des WWF in der Sprache der Baka mit den Gemeinschaften führten, geht es deshalb zunächst darum, Vertrauen aufzubauen und die Anliegen der Menschen zu verstehen. Erst wenn im Rahmen dieser Diskussionen Probleme wie Wilderei, Mensch-Wildtier-Konflikte oder Waldzugang definiert sind, kommt Sapelli ins Spiel: Als Instrument zur Bewältigung genau dieser Probleme.

Mit dem Smartphone in den Wald

Möchten die Baka beispielweise den Zugang zu den Waldressourcen für alle erleichtern, können sie mit der App Bäume, die für ihre Ernährung wichtig sind, Fischgründe, Jagdgebiete und Heilpflanzen in und um den Nationalpark kartieren. Die dafür benötigten Symbole für die Benutzeroberfläche gestalten die Baka selbst. „Die Kartierung wird den Baka-Gemeinschaften helfen, all die Gebiete mit natürlichen Ressourcen im Wald zu identifizieren und zu dokumentieren, in denen sie ihre Aktivitäten ausüben“, ist Mongondji überzeugt. „Und sie wird den Parkmanager:innen helfen, genau diese Gebiete für die Baka besser zu schützen und sie bei der Bewahrung dieser Ressourcen zu begleiten – innerhalb und außerhalb der Schutzgebiete.“

- Das ExCiteS-Projekt in Phasen

Phase 1

Ob Fundstellen bestimmter Waldfrüchte oder Besonderheiten rund um die Ejengi-Feierlichkeiten – in der ersten Phase des Projekts 2021 entwickelte jede der sechs beteiligten Baka-Gemeinschaften ihr ganz eigenes Vorhaben: In ausführlichen Gesprächen definierten sie, welche Daten für sie wichtig sind und gesammelt werden sollen. Der Schwerpunkt in dieser Phase des Projekts lag auf dem Gestalten und Testen der dafür passenden Symbole für die Benutzeroberfläche der App, auf dem Erlernen des Umgangs mit dem Smartphone und der Nutzung der App sowie auf der Verständigung über den organisatorischen Ablauf des Projekts.

Phase 2

In der zweiten Phase des Projektes 2022 einigten sich die beteiligten indigenen Gemeindemitglieder einvernehmlich auf bestimmte Kernbereiche, für die sie Daten innerhalb des Nationalparks und im angrenzenden Wald erheben. Durch diese Standardisierung lassen sich die Daten besser vergleichen und das Projekt kann ausgeweitet werden. Eine erste Auswertung Ende Mai zeigte, wie wichtig die Ressourcen des Waldes für die Baka sind: Mehr als 78 Prozent der gesammelten Daten beziehen sich auf Waldprodukte wie Buschmango, Honig, Pilze, wilde Yamswurzel und medizinische Rinde. 14 Prozent der Daten entfielen auf Wildtiersichtungen. Die niedrigen Anteile von Mensch-Wildtier-Konflikten (4,2 Prozent) und Wildereivorkommnissen (1,7 Prozent) könnten für eine funktionierende Verwaltung des Lobéké-Nationalparks sprechen.

Projekt Selbstbestimmung für Indigene

Jede Gemeinde erhält ein Smartphone und wählt vier bis acht Personen aus, die im Umgang mit dem Gerät und in Sapelli geschult werden. Wer in den Gemeinden für das Gerät verantwortlich ist und wer das Telefon wann nutzt, wird in Protokollen festgehalten und obliegt allein den Baka. Wie auch die Entscheidung, wer auf die gesammelten Daten Zugriff haben soll.

Seit der Einführung im Jahr 2021 konnten bereits 24 Menschen aus sechs Dörfern im Umkreis des Lobéké Nationalparks in der Nutzung der App geschult werden. Freddy Mbengue, ein 24-jähriger Landwirt, aus der Baka-Gemeinde Yenga-Tengué, ist einer von ihnen. „Wenn ich im Wald Obstbäume entdecke, Yamswurzeln, Honig oder eine Pflanze mit medizinischen Eigenschaften, dann öffne ich die App, klicke auf das jeweilige Icon und sende die Information an die Parkmitarbeitenden“, erzählt er. Auch Spuren von Wildtieren wie etwa Gorillas und Elefanten, werden zentral in der Naturschutzabteilung gesammelt. Weitere wichtige Informationen sind Hinweise auf Orte, an denen es zu Mensch-Tier-Konflikten kommt, etwa wenn Wildtiere Felder der Dorfbewohner zerstören, sowie jegliche Spuren von Wilderei, die die Baka im Wald entdecken. Die App ermöglicht es sogar, Videos der Fundorte aufzunehmen und diese an die Parkverwaltung zu übermitteln.

App ist partizipatives Werkzeug des Park-Monitorings

So ist die Sapelli-App innerhalb kurzer Zeit zu einem wichtigen, partizipativen Werkzeug des Park-Monitorings geworden, das die Möglichkeiten zum Schutz des Nationalparks um ein Vielfaches verbessert. So konnten beispielsweise Areale identifiziert werden, in denen es immer wieder zu Mensch-Tier-Konflikten mit Elefanten kommt. „Die von den Gemeinden gesammelten Daten ermöglichen uns konzertierte Aktionen an den betroffenen Orten“, berichtet Delphin Djadja Dama, ein Berater und Gemeinschaftsvermittler des WWF Kamerun.

Für die gesammelten Daten zahlt die Naturschutzabteilung des Parkes pro Meldung eine Aufwandsentschädigung von 50 CFA francs (etwa acht Cent). „Die Sapelli-App ist zu einem zentralen Element des Naturschutzes in den Dörfern geworden“, erklärt Djadja, „denn das Parkmanagement kann nicht überall gleichzeitig sein – das Schutzgebiet hat eine Fläche von 217.854 Hektar. Daher ist es entscheidend, die umliegenden Gemeinden einzubeziehen.“

Keine Wilderei von Elefanten, Gorillas und Schimpansen

Laut einem kürzlich erschienenen Bericht, der vom WWF und der Naturschutzabteilung des Parks herausgegeben wurde, ist im Zeitraum von 2022 bis 2024 im Nationalpark kein einziger Elefant, Gorilla oder Schimpanse getötet worden. Dieser Erfolg wird den Technologien zugeschrieben, über die das Parkmanagement verfügt: neben der App Sapelli auch SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), ein Softwarepaket für Raumüberwachung und Berichterstattung, bei dem auch Drohnen zum Einsatz kommen, und EarthRanger, das es ermöglicht, in Echtzeit den Fortschritt der Teams vor Ort zu verfolgen. Insgesamt konnte dank der Partizipation die Zahl der Patrouillen im Park und außerhalb deutlich erhöht werden.

Schlüsselprinzip zur Wahrung der Menschenrechte

Das ganze Projekt steht unter einem wichtigen Schlüsselprinzip zur Wahrung der Menschenrechte: Free, prior and informed consent (FPIC). Damit ist das Recht auf die auf eigenem, freiem Willen beruhende Zustimmung zum Vorhaben gemeint – eine Entscheidung, die auf umfangreicher vorheriger Information beruhen muss. Alle in der App gesammelten Daten kommen ausschließlich den Menschen der teilnehmenden Gemeinden zugute. Es findet kein Tracking statt und die Daten werden nicht weitergegeben.

Das FPIC-Prinzip sichert in Kombination mit den Gemeinschaftsprotokollen auch den transparenten Umgang mit eventuellen Schwierigkeiten, die ein Projekt haben kann. Und tatsächlich gibt es davon noch einige: Das Training für die Nutzung des Smartphones ist zeitaufwendig und muss regelmäßig in Workshops wiederholt werden, technischer Support ist nicht immer sofort verfügbar, wenn Probleme auftreten. Auch haben nicht alle Gemeinden eine stabile Netzwerkverbindung, die Datenübertragung ist nur in der nächsten größeren Stadt möglich. Und nicht immer ist ausreichend Guthaben auf den Geräten.

Traditionen indigener Gruppen respektieren

Eine Sorge konnte die Sapelli-App den Baka-Gemeinden bereits ganz zu Anfang des Projektes nehmen, berichtet Simon Hoyte von der Forschungsgruppe. Die Ejengi-Zeremonie, eine ihrer wichtigsten kulturellen Praktiken, wurde wieder erlaubt. Ejengi ist der älteste und mächtigste Geist des Waldes und spielt eine entscheidende Rolle bei der männlichen Initiation. Weil dabei manchmal ein Waldelefant gejagt wird, wurden die Ejengi-Feierlichkeiten in bestimmten Dörfern untersagt – ein Verstoß gegen die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker und gegen die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker. „Wir brauchen Ejengi in unserem Dorf“, machten die Baka gegenüber Hoyte deutlich.

Inzwischen hat das Ministerium für Wälder und Wildtiere (MINFOF) das Verbot der Ejengi-Zeremonie aufgehoben. Allerdings ist diese traditionelle Jagd beschränkt: auf einen Elefanten pro Jahr für mehrere Gemeinden zusammen. Um dies zu überwachen, haben die Baka entschieden, mit der Sapelli-App auch Häufigkeit und Besonderheiten der jeweiligen Ejengi-Zeremonien zu dokumentieren. So war ein Dorf kürzlich zum ersten Mal seit mehreren Jahren für zwei Wochen Gastgeber für Ejengi. „Das ist das Tolle an Bottom-up-Ansätzen – diese unerwarteten Ergebnisse wie das Monitoring von Ejengi“, findet Simon Hoyte.

Kooperation zum Schutz der Biodiversität verlängert

Im Jahr 2023 wurde ein Memorandum verlängert, welches die Baka, repräsentiert durch die Sanguia Baka Buma’a Kpodé (ASBABUK) Vereinigung, und das Ministerium für Wald und Wildtiere (MINFOF) im Jahr 2019 miteinander vereinbart hatten: Die Partnerschaft zielt darauf ab, den indigenen Gemeinschaften den Zugang zu den Nationalparks Lobéké, Boumba-Bek und Nki im Osten Kameruns zu erleichtern – für das Sammeln lebenswichtiger Waldressourcen, die Jagd mit handwerklichen Werkzeugen (Speere, Drahtfallen usw.) sowie das Fischen. Im Gegenzug haben sich die indigenen Gemeinschaften verpflichtet, Wilderei zu melden und zum Schutz der Biodiversität in den Parks beizutragen. Diese Vereinbarung wurde nun um weitere drei Jahre verlängert.

-

Lobéké: Verantwortung für ein Naturwunder

Lobéké: Verantwortung für ein Naturwunder -

Meilenstein: Nutzungsrechte für Indigene im Lobéké-Nationalpark

Meilenstein: Nutzungsrechte für Indigene im Lobéké-Nationalpark -

Yvette Mongondji: WWF Baka-Assistentin in Lobéké

Yvette Mongondji: WWF Baka-Assistentin in Lobéké