Er versteht die Wut der Menschen, wenn ein Tiger Vieh gerissen oder gar Menschen angegriffen hat. Er weiß, wie verlockend Wilderei sein kann und wie schwer es ist, den Wald zu schonen, wenn man in Armut lebt. Aber er weiß auch: „Weil wir hier siedeln, sind die Tiger in Gefahr.“

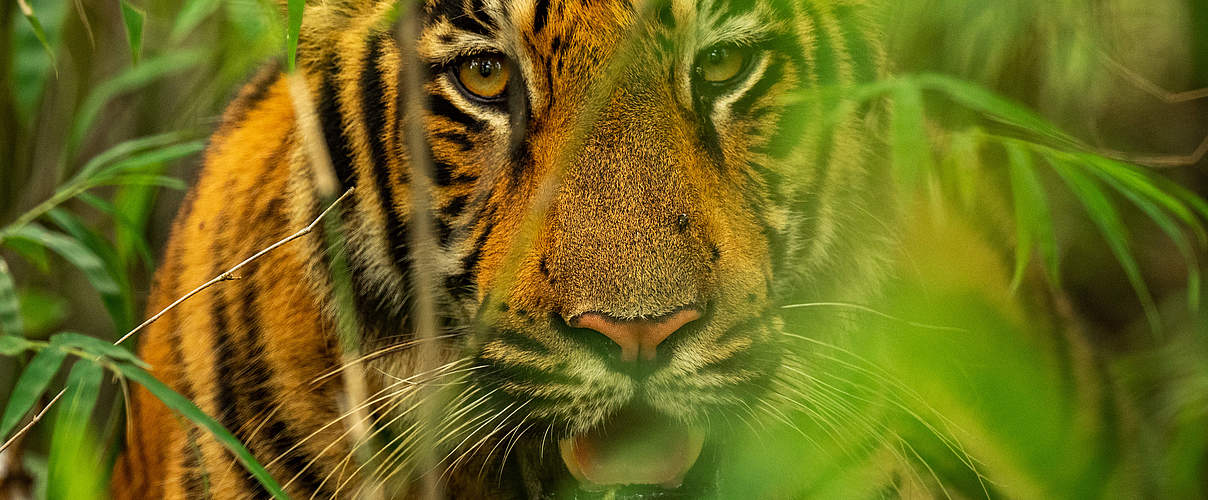

„Der Dschungel ist ihr Zuhause. Wir sind diejenigen, die ihren Raum übernommen haben: Ein Gebiet, das ihre Vorfahren einst beherrschten. Kein Wunder, dass sie diesen Raum für sich beanspruchen. Es ist nicht ihre Schuld. Es ist unsere.“ Bhim Bahadur Pakhrin spricht von den Tigern und anderen Wildtieren, die in seiner Heimat an der Grenze von Nepal zu Indien leben.

Kaum noch Platz für Tiger

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Tiger in weiten Teilen Asiens verbreitet. Sie bewohnten die tropischen, immergrünen Monsunwälder Südostasiens und die Laubwälder Indiens genauso, wie dichtes und hohes Gras am Fuße des Himalajas oder die temperierten Mischwälder des russischen Fernen Ostens. Selbst in Sumpf- und Mangrovenwäldern waren Tiger heimisch und wurden in den Bergregionen Bhutans auf fast 4.000 Meter Höhe nachgewiesen.

Doch heute sind rund 93 Prozent ihres ursprünglichen Lebensraumes zerstört. Wild lebende Tiger-Populationen gibt es nur noch in 13 Ländern – den letzten „Tiger-Ländern“.

Neben dem Siedlungsbau sind es vor allem landwirtschaftliche Flächen – von kleineren Feldern bis zu Kautschuk- und Palmölplantagen – die Holzindustrie und der mit der Bevölkerung wachsende Bedarf nach Feuerholz, die den Tigern samt ihren Beutetieren die Heimat rauben. Straßen, Pipelines und Schienen zerschneiden ihre Wanderkorridore.

Die wachsende Gefahr durch Straßen und Schienen

Der Verlust ihres Lebensraumes ist die größte Bedrohung für Tiger, dicht gefolgt von Wilderei und illegalem Wildtierhandel. Doch der Bau von Straßen und Schienen könnte die bisherigen Bedrohungen bald in den Schatten stellen. Bis zu 1.000 Quadratkilometer ist das Revier eines Tigers groß, mehr als die Fläche von Berlin. Lineare Infrastrukturen – dazu gehören vor allem Straßen, aber auch Eisenbahnlinien, Pipelines, Leitungen, Zäune und Kanäle – zerstückeln die Wildnis und gefährden den Fortbestand der Tigerpopulationen schwer.

In den immer kleiner werdenden Territorien gibt es weniger Beute, die Fortpflanzungsrate sinkt, Krankheiten und heftige Revierkämpfe nehmen zu. Genau wie die Gefahr, überfahren zu werden. Straßen führen außerdem mehr Menschen in zuvor unberührte Gebiete. Damit steigt nicht nur das Risiko von Mensch-Wildtier-Konflikten. Ein Ausbau der Infrastruktur ermöglicht es auch Wilderern, leichter in die Tigergebiete vorzudringen.

Wilderei und illegaler Handel

Ein Tigerfell als Prestigeobjekt, gemahlene Tigerkrallen als vermeintliches Beruhigungsmittel und in Reiswein eingelegte Tigerknochen – der sogenannte „Tigerwein“, der angeblich stärken und gegen Arthritis helfen soll: Die Nachfrage nach Tigerteilen ist ungebrochen hoch und Wilderei und illegaler Handel stehen nach wie vor an zweiter Stelle der größten Bedrohungen für die ikonischen Raubkatzen.

Beinahe jedem Körperteil des Tigers wird vor allem in der Traditionellen Chinesischen Medizin eine angeblich heilende oder aphrodisierende Wirkung zugesprochen. Deshalb verschwinden gewilderte Tiger vollständig aus der Natur. Kein Kadaver, nicht der kleinste Rest des Tieres bleibt zurück. Obwohl das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES den Handel mit vom Aussterben bedrohten Arten wie dem Tiger streng verbietet, floriert das illegale Geschäft mit Tigerprodukten mehr denn je.

Im Angesicht des Tigers: Gefährliche Konflikte für beide Seiten

Nicht nur für den illegalen Handel werden Tiger getötet. Je weiter der Mensch in den Lebensraum der Großkatzen vordringt und je schneller dichte, zusammenhängende Wälder schwinden, desto häufiger kommt es zu Konflikten zwischen Menschen und Tigern.

„Früher sagte die lokale Bevölkerung, Naturschützer wie ich hätten eine Todessehnsucht.“ Bhim Bahadur Pakhrin lebt und arbeitet im Chitwan-Parsa-Valmiki-Komplex: Drei Schutzgebiete gruppieren sich hier um die nepalesisch-indische Grenze. Dazwischen siedeln Menschen, die beim Zusammentreffen mit wandernden Tigern um ihr Leben fürchten müssen und für die der Verlust eines Nutztieres existenzbedrohend ist. Mensch-Wildtier-Konflikte sind jedoch stets für beide Seiten bedrohlich und die Gefahr ist groß, dass Tiger aus Angst, Wut und Rache vergiftet, erschossen oder mit Fallen gefangen werden.

Vier wichtige Tigerregionen

Wenn die größte Raubkatze der Welt nichts mehr zu fressen findet

Fast 5.000 Kilometer weiter nordöstlich, in der Amur-Region in Russland, ist es weniger der fehlende oder zerstückelte Lebensraum, der Tiger in Menschen-Nähe treibt, sondern Krankheiten, Verletzungen und vor allem Hunger. Sechs bis acht Kilogramm Fleisch benötigt ein ausgewachsener Tiger pro Tag und kann bei einem größeren Fang auch 20 Kilogramm auf einmal verschlingen. In der Amur-Region im Grenzgebiet zwischen China und dem Fernen Osten Russlands ist die sogenannte Beutedichte besonders gering.

Rehe, Hirsche, Antilopen und Wildschweine stehen hier auf dem Speiseplan des Tigers, sind aber durch die starke Übernutzung der Wälder und damit fehlende Samen zum Fressen in den letzten Jahren immer weniger geworden. Dazu kommt die Schlingfallen-Wilderei der Beutetiere für den Eigenbedarf der lokalen, teils armen Bevölkerung. Doch hier wie in den anderen Tiger-Verbreitungsgebieten Asiens gilt: Ohne Beute keine Tiger.

Die vielen Facetten der WWF-Tigerschutzarbeit

In China unterstützt der WWF zwei Aufzuchtzentren für Rothirsche, in Thailand wildern wir Sambar-Hirsche aus, um die Beutetier-Population zu erhöhen. In Indien halten Straßenlaternen Tiger aus Siedlungen fern und verhindern Mensch-Wildtier-Konflikte: So unterschiedlich die Bedrohungen für den Tiger sind, so vielfältig und umfassend müssen die Maßnahmen sein, um ihn zu schützen.

Nie dürfen sie außerdem die Menschen außer Acht lassen, die in den Tigerverbreitungsgebieten leben. „Naturschutz und kommunale Entwicklung müssen Hand in Hand gehen!“ Acht Jahre lang leitete Bhim Bahadur Pakhrin im Auftrag des WWF ein Bürgerkomitee im Grenzgebiet von Nepal zu Indien, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen für das Leben im Tigerland zu entwickeln. „Wir haben viel Aufklärungsarbeit geleistet, bessere und sichere Ställe eingeführt und nutzen nun Biogas zum Kochen, um Feuerholz zu sparen,“ erzählt Pakhrin.

Die Entwicklung alternativer Einkommen zum Schutz von Wald und Wildtieren ist in vielen Tigerverbreitungsgebieten Thema, genau wie das Einrichten und Betreuen von Schutzgebieten, die Ausbildung und Ausrüstung von Ranger:innen oder der Aufbau und Unterhalt von „Rapid Response Teams“: Schnellen Anti-Konflikt-Einheiten, die je nach Anforderung darin geschult sind, Tiger aus Siedlungen zu vertreiben oder die aufgebrachte Bevölkerung zu beruhigen.

Der WWF schafft und schützt Wildtierkorridore, fordert, dass Tigerlandschaften in Infrastrukturplanungen integriert werden, arbeitet grenzübergreifend auf politischer Ebene und für eine bessere Strafverfolgung bei Wilderei und illegalem Handel. Gemeinsam mit den Regierungsbehörden überprüft ein regelmäßiges Monitoring außerdem die Bestände der Tiger und ihrer Beutetiere und damit die Wirksamkeit der Maßnahmen. Denn obwohl sich die Tigerzahlen in den letzten Jahren etwas erholt haben, gelten die wichtigen Großkatzen immer noch als stark gefährdet.

Mehr zum Tiger

-

Tiger: Größte Raubkatze der Erde stark bedroht

Tiger: Größte Raubkatze der Erde stark bedroht -

Wie Menschen und Tiger zusammenleben können

Wie Menschen und Tiger zusammenleben können -

2022 – Jahr des Tigers

2022 – Jahr des Tigers