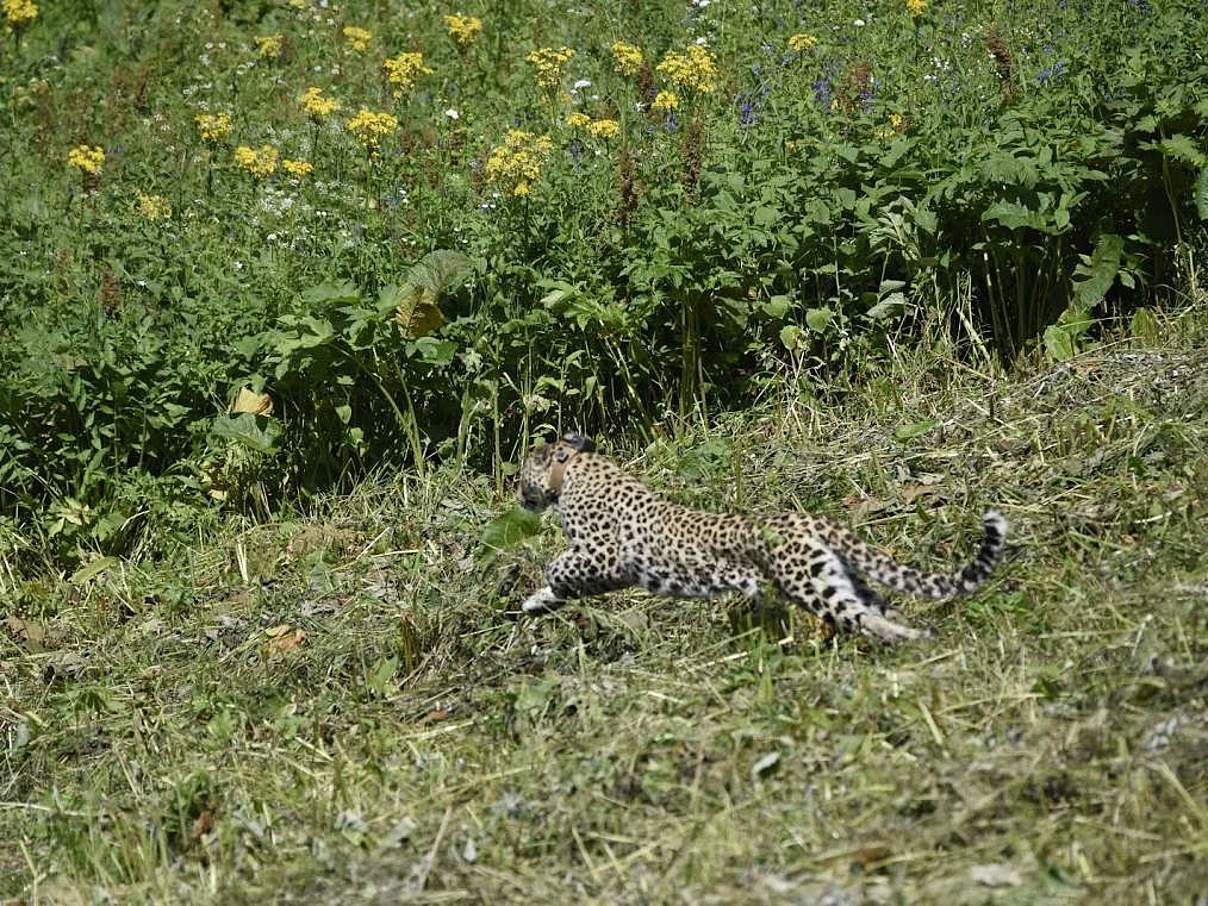

Der Persische Leopard (Panthera pardus tulliana) ist eine Unterart des Leoparden. Innerhalb ihres Verbreitungsgebietes kommen sie in einer Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume vor. Ursprünglich waren sie von der heutigen Türkei über den Kaukasus bis nach Zentralasien weit verbreitet. Von diesem einst riesigen Gebiet besiedeln sie heute allerdings nur noch knapp 27 Prozent. Der weitaus größte Teil der Persischen Leoparden lebt dabei im Iran. Weitere, teils kleine und isolierte Populationen verteilen sich zum Beispiel über Afghanistan, Pakistan oder Turkmenistan und den Kaukasus. Aufgrund von fehlenden Daten ist es dabei häufig nicht deutlich, wie viele Leoparden in den verschiedenen Ländern tatsächlich noch vorkommen.

Die wenigen letzten Persischen Leoparden werden heute durch Wilderei, Mensch-Wildtier-Konflikte, Lebensraumverlust und Beutemangel bedroht. In Regionen wie dem Kaukasus brachen die Beutetierbestände in der Vergangenheit im Zuge der Wirtschaftskrise und einem damit einhergehenden starken Anstieg der Jagdaktivitäten massiv ein, wodurch die dort vorkommenden Leoparden nicht mehr genug zu fressen fanden. Durch die Zerschneidung ihrer Lebensräume, wird ihnen die Abwanderung in andere Gebiete und somit der Austausch mit anderen Populationen erschwert. Zusätzlich führt die Nutzung ihres Habitats zu einer erhöhten Gefahr für Konflikte, etwa wenn Leoparden Nutztiere angreifen. Obwohl sie in fast allen Ländern ihres Verbreitungsgebiets unter Schutz stehen, gilt die Wilderei in manchen Regionen deshalb als Haupttodesursache.

Um das Überleben der Persischen Leoparden in Zukunft zu sichern, benötigt es große, miteinander verbundene Gebiete, mit einer ausreichenden Zahl an Beutetieren. Obwohl im Kaukasus viele ursprüngliche Naturlandschaften zerstört worden sind, gibt es im dort noch Lebensräume für die Großkatze. Für eine natürliche Wiederbesiedlung spielen neben ausreichend Beutetieren und geschützten Rückzugsgebieten auch Korridore, die die Teilstücke des verinselten Verbreitungsgebietes miteinander verbinden, eine elementare Rolle.